Льготы по социальному обеспечению их виды

Виды социального обеспечения

Файлы: 1 файл

Министерство образования Российской Федерации.doc (170.00 Кб) — Открыть , Скачать

- матерям, проходящим военную службу по контракту и в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и др.

Ежемесячные пособия за период отпуска по уходу за ребенком выплачиваются в размере минимального размера оплаты труда независимо от числа детей, за которыми осуществляется уход.

Федеральным законом от 24 августа 1995 года предусмотрена возможность предоставления отпуска по уходу за ребенком по достижения им возраста трех лет. При этом пособие за период после достижения ребенком полутора лет и до исполнения трех лет выплачивается в размере половины минимального размера оплаты труда.

Отпуск по уходу за ребенком засчитывается в общий и непрерывный стаж. За время отпуска по уходу за ребенком сохраняется место работы.

Целевое назначение ежемесячного пособия на ребенка – оказание государственной помощи в содержании и воспитании детей, которые в силу возраста еще не могут в полной мере участвовать в общественном производстве.

Пособие выдается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения, но не более чем до 18 лет).

Размер ежемесячного пособия на ребенка устанавливается исходя из минимума оплаты труда, установленного федеральным законом, и составляет, по общему правилу, 70% этой суммы на каждого ребенка.

Выплачивается данное пособие за счет средств бюджетов разных уровней.

На территории РФ каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для погребения тела или праха в соответствии с законодательством.

В настоящее время действует Федеральный закон от 12 января 1996 г. «О погребении и похоронном деле» (с изменениями и дополнениями).

Еще одним видом социальной поддержки населения является выплата безработным пособия по безработице. Решение о назначении пособия принимается службой занятости населения одновременно с решением о признании гражданина безработным в порядке, определенном Законом РФ от 19 апреля 1991 г. о занятости населения.

Пособие начисляется службой занятости с первого дня признания гражданина безработным за фактическое количество календарных дней безработицы (включая выходные и праздничные дни) в каждом месяце исходя из среднего размера пособия.

Размеры пособий дифференцируются в зависимости от категории граждан, признанных безработными:

1. безработным гражданам, уволенным из организации по любым основаниям, включая уволенных с военной службы и из органов внутренних дел в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и имевшим в этот период оплачиваемую работу не менее 26 календарных недель на условиях полного рабочего дня или на условиях неполного рабочего дня с пересчетом на 26 календарных недель с полным рабочим днем, пособие выплачивается в течение первых трех месяцев в размере 75% среднемесячного заработка, исчисленного за последние 3 месяца по последнему месту работы (службы). В течение следующих 4 месяцев – 60%, в дальнейшем – 45%, но во всех случаях пособие выплачивается в размере не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда и не выше уровня средней заработной платы.

2. уволенным из организации по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, но не имевшим в этот период 26 календарных недель оплачиваемой работы, и гражданам, ищущим работу впервые, а также стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва, пособие выплачивается в размере минимального размера оплаты труда.

Продолжительность выплаты пособия по безработице гражданину не может превышать 24 календарных месяцев в суммарном исчислении в течение 36 календарных месяцев.

Пособие выплачивается не реже двух раз в месяц при условии прохождения безработным перерегистрации в установленные службой занятости сроки.

В регионах предпринимаются попытки ввести проверку нуждаемости при назначении пособий и даже выделить из числа семей с доходом ниже прожиточного минимума тех, кто наиболее нуждается.

Так, в целом по стране в 1997 г. плановая потребность в финансировании детских пособий составила 27,2 млрд р. задолженность по их выплате к 1999г. достигла более 7 месяцев. В результате 64% семей с доходом ниже прожиточного минимума вообще не получают пособий на ребенка, а эта прибавка могла бы составить от 20 до 50% их дохода. В то же время 60 % всех выплачиваемых пособий направляются обеспеченным и наиболее обеспеченным семьям, для которых пособие на ребенка составляет лишь 1 – 3% дохода семьи.

Аналогичная картина наблюдается и по другим социальным выплатам и льгота. Более 40% суммы пособий по безработице приходится на наиболее обеспеченные семьи, а на безработных из 10% самых бедных семей – лишь 1%. Обеспеченные семьи аккумулируют 72% всей суммы льгот на приобретение лекарств, а наименее обеспеченные – только 28%. Около 65% пособий по временной нетрудоспособности получают в самых обеспеченных семьях и лишь 11% - в самых необеспеченных. В обеспеченные семьи направляется 83% всей суммы пособий по беременности и родам. Подобная ситуация типична и для дотаций на санаторно-курортное обслуживание (10% льгот приходится на наименее обеспеченных, 44% - на наиболее обеспеченных) и на транспорт (92% студенческих транспортных льгот достается студентам из обеспеченных семей, 62%аналогичных льгот пенсионерам также сконцентрировано в семьях с наиболее высокими доходами).

Можно привести более конкретный пример, касающийся льгот по оплате жилья, коммунальных услуг и за пользование телефоном, предоставляемых работникам органов прокуратуры. Более 60% всей суммы этих льгот приходится на семьи с доходами выше двух прожиточных минимумов.

2.3Социальные услуги как вид социального обеспечения.

Наряду с выплатой пенсий и пособий важным элементом федеральной системы социального обеспечения является социальное обслуживание престарелых, нетрудоспособных и семей с детьми.

Круг оказываемых в настоящее время социальных услуг достаточно широк и обусловлен потребностями упомянутых контингентов населения в связи с их болезнью, инвалидностью, старостью, многодетностью.

Престарелые и инвалиды, включая детей – инвалидов, получают комплекс социальных услуг во время их пребывания в домах – интернатах. Эти медико-социальные учреждения предназначены для постоянного проживания престарелых и инвалидов. Нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании. В период пребывания в домах – интернатах им предоставляется жилье. Питание, одежда, медицинская и лекарственная помощь, лечение, социально – бытовое обслуживание.

Другой существенной услугой, оказываемой населению, является бесплатное содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в лечебно - профилактических и учебно – воспитательных учреждениях, а также в детских домах семейного типа.

Выделяют также и такой вид социальной услуги, как обеспечение инвалидов транспортными средствами.

В настоящее время все большее распространение получает социальная помощь на дому. Такая помощь оказывается престарелым и инвалидам. Нуждающимся в посторонней помощи в связи с утратой способности к самообслуживанию.

Расходы на оказание социальной помощи на 1999г. составили 7,9% общих расходов консолидированного бюджета РФ. В федеральном бюджете доля их составляет 7,2%, а в бюджетах территорий – 8,5%.

Программно – целевой принцип реализации социальной политики является приоритетным. Для этого разрабатывается ряд программ, например федеральные программы «Молодежь России», «Планирование семьи», «Дети - сироты», «Дети - инвалиды» и др. основной целью которых является создание организационных, правовых и экономических механизмов реализации социальной политики.

2.4.Социальные выплаты и льготы и их недостатки.

Социальная льгота – способ повышения уровня жизни субъекта, позволяющий ему полнее удовлетворять свои потребности и выражающийся как в предоставлении ему дополнительных особых преимуществ, так и в освобождении от ряда обязанностей. Таким образом, льготы устанавливаются для тех категорий населения, интересы которых не могут получить денежного обеспечения в рамках общих правил, поскольку эти категории имеют специфические особенности, ставящие их в категорию или социально уязвимых (возраст, состояние здоровья), или имеющих особые заслуги (ветераны войны), или находящихся в особых условиях труда.

В настоящее время система социальных льгот не достаточно эффективна, т. к. значительная часть социальных трансфертов используется на поддержку тех групп населения, доходы которых превышают прожиточный минимум. По оценкам экспертов Международной организации труда, только19% всей суммы социальных трансфертов в РФ приходится на долю семей с доходом ниже прожиточного минимума, в результате бюджетные средства перераспределяются не в пользу тех, кто в них действительно нуждается.

Самыми объемными по затратам льготами в настоящее время являются льготы по оплате проезда на внутригородском и межгородском (включая дальнее сообщение) транспорте, ЖКХ, льготы по налогам с физических лиц, льготы по лекарствам и компенсационные выплаты на питание школьникам и учащимся ПТУ.

На основе данных Минтранса России были рассчитаны потери от предоставления льгот по проезду в соответствии с федеральным законодательством.

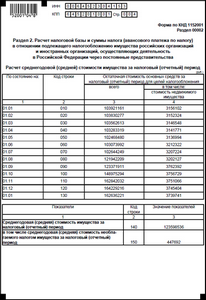

По данным на 1999г. потери от провоза льготников составили:

электротранспорт – 7,245 млрд р. (из них социальные категории получают 6,094 млрд р. профессиональные категории – 1,151 млрд р.)

автобусы – 28,578 млрд р. (социальные категории – 24,041 млрд р. профессиональные категории – 4,537 млрд р.)

метрополитен – 3,224 млрд р. (социальные категории – 2,712 млрд, профессиональные – 0,512 млрд р.)

По данным ФАС, на авиальготы в 1999 г. было затрачено 280,4 млн р.

По данным МПС, на льготы по проезду тратилось в 1999 г.

В поездах дальнего следования – 5,40 млрд р. (социальные категории – 98%). При этом наибольшие средства приходятся на инвалидов всех категорий – 32,8% затрат и школьников – 24,44%. Использовали право льготного проезда в поездах дальнего следования около 42 млн человек.

В пригородных поездах – 9,77 млрд р. (социальные категории получали 8,57 млрд, профессиональные – 1,2 млрд р.)

Одним из самых «затратных» видов льгот являются льготы по ЖКХ. ПО данным Госкомстата, 1999 г. на предоставление этих льгот было затрачено 12,97 млрд р. Из них социальные категории льготников получали 9,6 млрд р. (74%), профессиональные категории – 2,5 млрд р.(19,3%). Среди социальных льготников больше всего приходится на ветеранов труда – 4,6 млрд р. Данный вид затрат имеет тенденцию к росту.

При составлении федерального бюджета на год утверждаются только средства, направляемые на реализацию федеральных законов «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов». Размер средств, направленных из федерального бюджета, на оплату льгот по ЖКХ, составил в 1998 г. только 5,3%фактических расходов на льготы по ЖКХ в соответствии с законом «О ветеранах». По инвалидам из федерального бюджета было направлено около 5% необходимых затрат. Инвалидам в виде льгот по ЖКХ в 1999 г. было предоставлено более 1,82 млрд р. (14,1% всех затрат на льготы по ЖКХ и 19,0% затрат на социальных льготников). Потери ЖКХ на предоставление льгот достигают 25% от доходов организации.

На третьем месте по величине стоят льготы военнослужащим и уволенным со службы по льготным основаниям ,– 2,05 млрд р. (15,8% всех затрат и 21,3% на социальных льготников).

По данным Минсвязи, ежегодные затраты на льготы по установке телефонов составляют 0,154 млрд р. (социальным льготникам – 0,15 млрд, профессиональным – 0,004 млрд р.). Льготы по пользованию телефонами составляют 1,057 млрд р. (социальным льготникам – 1,067 млрд, профессиональным – 0,008 млрд р.). Всего на предоставление льгот в 1999 г. было затрачено 1,229 млрд р. (социальным льготникам – 1,217 млрд р. профессиональным – 0,012 млрд р.)

По величине затрат на них остальные наиболее затратные льготы следующие:

Льготы по налогам – 44,17 млрд р.

Дотации на питание школьникам (3% минимального размера оплаты труда за учебный день) – 14,01 млрд р.

Понятие и виды льгот по ПСО

Ответ:

Понятие и виды льгот по ПСО

Льготы - это определенные законом преимущества, дополнительные права, предоставляемые отдельным категориям граждан в связи с особенностями их правового статуса, с целью компенсации произведенных ими затрат и соц. поддержки данной категории граждан.

Основания предоставления льгот отдельным категориям граждан:

1) наличие определенных особых заслуг перед государством и обществом у данной категории граждан, при этом льготы служат средством поощрения данных лиц, признания их заслуг

2) наступление определенных жизненных обстоятельств, в связи с которыми у данных лиц появляются специфические потребности.

Классификация льгот:

1) по целевому назначению: льготы по проезду льготы по уходу и соц. обслуживанию льготы по обеспечению получателя необходимым льготы в сфере здравоохранения

2) по субъектному составу: льготы ветеранам льготы многодетным семьям льготы инвалидам льготы пострадавшим от воздействия радиации

3) по условиям предоставления: зависящие от материального положения получателя зависящие от наличия определенных законом заслуг у получателя зависящие от наступления определенных обстоятельств.

Виды социальных льгот: 1) льготы по оплате жилья, коммунальных услуг 2) бесплатная установка телефоны 3) льготы по уплате отдельных видов налогов 4) первоочередное предо ставление жилья 5) льготы по предоставлению ссуды на жилищное строительство 6) льготное обеспечение транспортными средствами 7) льготы по протезированию 8) льготы по обеспечению медико-социальной помощью и лекарственными средствами 9) льготы по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение 10) бесплатный или льготный проезд на городском, пригородном транспорте, а также на железнодорожном, воздушном водном, междугородном автомобильном транспорте 11) льготы по пенсионному обеспечению 12) льготы в сфере образования 13) льготы в сфере здравоохранения 14) льготы по предоставлению юридической помощи 15) льготы по предоставлению земельных участков.

Право социального обеспечения

Социальное обеспечение и социальное страхование

Опубликовано esinma в сб, 03/19/2011 - 23:11.

Социальное обеспечение представляет собой денежную и иную поддержку тех, кто по объективным причинам не может обеспечить себе достойный уровень жизни. Оно представлено следующими видами:

1. пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, социальные

2. пособия по безработице, по временной нетрудоспособности и т.д.

3. содержание и обслуживание детей, престарелых и инвалидов в стационарных учреждениях

4. профессиональное обучение, трудовое устройство инвалидов, протезно-ортопедическая и медико-социальная помощь, льготы и преимущества инвалидам, медико-социальная экспертиза и реабилитация и др.

Основными денежными видами социального обеспечения являются пенсии, социальные пособия и льготы для особо нуждающихся категорий населения. Пенсия - это регулярная денежная выплата, которая производится в установленном законом порядке определенным категориям лиц из источников, предназначенных для этих целей. Основным критерием дифференциации условий и норм пенсионного обеспечения считается труд и его результаты.

Основаниями для получения пенсий являются: достижение пенсионного возраста, трудовой стаж или выслуга, наступление инвалидности, потеря кормильца для нетрудоспособных членов семьи. Право на пенсию на общих основаниях имеют женщины по достижении 55 лет при общем трудовом стаже не менее 20 лет и мужчины по достижении 60 лет при трудовом стаже не менее 25 лет.

Если граждане не имеют права на пенсию в связи с трудовой или иной общественно-полезной деятельностью, то им назначается социальная пенсия. В новом пенсионном законе, вступившем в силу в 2002 г. предусмотрены как гарантированная часть пенсионных выплат, так и накопительная. Последняя зависит от размера отчислений из заработной платы, начисленной в период трудовой жизни до ухода на пенсию. Численность пенсионеров в настоящее время составляет более четверти от общей численности населения. Из них более 96% получают трудовые пенсии, 3% - социальные пенсии.

Государственный пенсионный фонд формируется за счет следующих источников:

1. страховые взносы работодателей

2. страховые взносы граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью

3. ассигнования из республиканского бюджета РФ на выплату государственных пенсий и пособий военнослужащим и приравненным к ним по пенсионному обеспечению гражданам, их семьям и другие ассигнования

4. средства, возмещаемые пенсионному фонду Государственным фондом занятости в связи с назначением досрочных пенсий безработным

5. добровольные взносы физических лиц

6. доходы от капитализации средств.

Существуют также негосударственные пенсионные фонды. Такие фонды объединяют в себе функции банковских, страховых и инвестиционных учреждений. Средства таких фондов формируются перечислением пенсионных страховых взносов на именные счета в негосударственные пенсионные фонды. Они применяют две формы пенсионного обеспечения - рентную и страховую. В первом случае на взнос клиента начисляются проценты и при наступлении срока с этих сумм ведутся пенсионные выплаты. Во втором - клиенту гарантируется пожизненная пенсия. Плательщики не гарантированы от банкротства фонда.

Социальные пособия - это денежные выплаты отдельным категориям граждан, определенным законодательством. Выплата пособий регулируется законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Установлены следующие пособия: по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком, многодетным и одиноким матерям, ежемесячное пособие на ребенка, пособие на погребение, инвалидам с детства и т.д. Выплата пособий производится из Фонда социального страхования, Пенсионного фонда и других внебюджетных средств.

Льготы для особо нуждающихся категорий населения. В конце 90-х гг. льготы были установлены более чем для 200 категорий граждан, а численность лиц, претендующих на их получение, достигла почти 100 млн. чел. Среди них - ветераны, дети, инвалиды, учащиеся, безработные, беженцы и т. д. Число социальных выплат и льгот составило свыше 1000. В настоящее время актуальной задачей является упорядочение системы предоставления социальных льгот.

Социальное страхование. Социальное страхование - это система материального обеспечения граждан при наступлении нетрудоспособности, в старости и в иных случаях за счет страховых взносов. Финансирование всех видов социального страхования основано на страховых взносах работодателей, работников и самозанятого населения. Признаками социального страхования являются: предварительный учет или прогнозирование риска, коллективная ответственность за индивидуальный риск, всеобщее страхование по всей территории страны.

В России социальное страхование носит в основном государственный и обязательный характер. Система отечественного государственного страхования включает страхование старости, инвалидности, потери кормильца, временной нетрудоспособности, по беременности и родам, в случае безработицы, медицинское страхование. Не в полной мере осуществляется страхование профессиональных рисков. Необходим общий закон о социальном страховании как единой системе.

Реформирование системы социального страхования предполагается вести на основе следующих принципов:

• гарантированность помощи застрахованному и обязательный характер условий и норм

• платность

• солидарность

• автоматизм финансирования на основе страховых взносов

• строго целевой характер средств и их возвратность

• определение страхового пространства в сочетании с разграничением различных видов страхования

• автономия и самоуправление органов страхования.

Совершенствование социального страхования в условиях рыночной экономики должно предусматривать:

• освобождение государственных социальных внебюджетных фондов от несвойственных им выплат, отделение страховых платежей от налогов

• введение дифференцированных размеров страховых взносов предприятий на государственное социальное страхование в зависимости от степени опасности, вредности, тяжести работ и состояния условий труда

• усиление личного участия граждан в финансировании и управлении системой социального страхования

• переход к государственному социальному страхованию работников, потерявших трудоспособность от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, вместо действующего порядка возмещения вреда, причиненного работникам

• развитие добровольных форм социального страхования за счет средств граждан и доходов предприятий.

Льготы в сфере образования как вид социального обеспечения

Administrator пт, 26/04/2013 - 17:02

Бетехтина Екатерина Сергеевна, Каравай Кристина Игоревна

ЧОУ ВПО Омская юридическая академия

Научный руководитель: Соколова Н.А. заведующий кафедрой трудового права, кандидат юридических наук

В теории права социального обеспечения одной из функций этой отрасли является социально-адаптационная[1]. заключающаяся в поддержании социального статуса граждан путём предоставления различных видов материального обеспечения, социальных услуг, льгот с целью поддержания достойного уровня жизни, а также восстановление полноценной жизнедеятельности человека, позволяющей ему обучаться, трудиться, общаться с другими людьми, самостоятельно себя обслуживать.

Предоставление льгот в сфере образования можно рассматривать как одно из направлений социальной политики государства, призванное оказать помощь социально незащищенным категориям населения в получении образования, которые, в свою очередь, желают реализовать право на получение высшего профессионального образования. Сегодня правом на данную льготу обладают дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, победители и призеры заключительного этапа всеРоссийской олимпиады школьников, чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, дети-сироты и иные категории граждан.

Одной из проблем права социального обеспечения в целом и его отдельных институтов является вопрос привлечения к ответственности за незаконное получение социальных предоставлений.

Вопрос о том, какие последствия повлечет предоставление абитуриентом документов, содержащих заведомо ложные сведения, дающие право на получение льготы при поступлении в высшее учебное заведение, если данный факт станет известным в процессе обучения лица? Понесет ли данное лицо какую-либо ответственность?

Толковый словарь С. И. Ожегова определяет слово подложный как являющийся подлогом, фальшивый, и документ - как деловая бумага, подтверждающая какой-нибудь факт или право на что-нибудь. Таким образом, применительно к рассматриваемому вопросу, подложный документ - это фальшивая деловая бумага, подтверждающая факт наличия льготы при поступлении в высшее учебное заведение и дающая право на получение такой льготы.

В 2012 г. Государственной Думой РФ был принят в первом чтении законопроект о внесении изменений в ст. 11 и ст. 16 Федерального закона О высшем и послевузовском профессиональном образовании соответствующими нормами, предусматривающими отчисление студентов, которые при поступлении предоставили недостоверные данные о результатах ЕГЭ или подложные документы, дающие им льготы при зачислении. Также основанием для отчисления будет сокрытие факта наличия высшего или среднего профессионального образования, что позволяет повторно получать такое образование бесплатно.

Данный законопроект позволял в случае обнаружения факта представления подложных документов при поступлении отчислить студента вне зависимости от курса, на котором обучается такой студент. Также было закреплено, что в случае отчисления студента, обучающегося за счет государства, за нарушение порядка приема в образовательное учреждение на образовавшееся вакантное место может быть переведен студент, обучающийся в образовательном учреждении на платной основе.

Однако изменения в ст. 11 и в ст. 16 Федерального закона О высшем и послевузовском профессиональном образовании так и не были внесены. С 1 сентября 2013 г. данный закон утрачивает силу в связи с принятием Федерального закона Об образовании в Российской Федерации, но и в нем нет упоминания об ответственности за предоставление таких документов. Таким образом, на сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации отсутствует норма, которая бы регулировала такие правоотношения.

Часть 1 статьи 327 УК РФ предусматривает ответственность за подделку удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков. Таким образом, в случае, если лицо самостоятельно осуществило подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, то оно будет привлечено к уголовной ответственности. В этой части возникает другой вопрос: будет ли, например, документ устанавливающий инвалидность, являться официальным документом, предоставляющим право? На наш взгляд, на этот вопрос следует ответить утвердительно, так как наличие такого документа является обязательным для поступления в высшее учебное заведение вне конкурса. Такой документ предоставляет право на льготное зачисление на бюджетное место в высшем учебном заведении.

При этом ч. 3 ст. 327 УК РФ предусматривает такой состав преступления, как использование заведомо подложного документа. Таким образом, если лицо при поступлении в высшее учебное заведение использовало заведомо подложный документ, подтверждающий наличие инвалидности в корыстных целях, то оно, безусловно, будет подлежать уголовной ответственности.

Как правило, при подаче заведомо ложных документов на поступление в высшее учебное заведение, лицо осознает, что они являются фальшивыми. В этом случае, уголовная ответственность должна наступить непременно. Однако может возникнуть ситуация, когда абитуриент, сам того не осознавая, принес в приемную комиссию подложный документ, в результате чего был зачислен на бюджетное место, а данный факт вскрылся, например, лишь спустя три года его обучения. К примеру, родители абитуриента хотели, чтобы их ребенок, имеющий небольшое отклонение состояние здоровья учился на бюджетной основе. Получив справку об инвалидности, абитуриент поступает на бюджетную основу, не подозревая, о том, что справка об инвалидности является подложной. Через определенный временной промежуток вскрывается факт предоставления при поступлении в ВУЗ подложного документа. Имеет ли место в таком случае привлечение к уголовной ответственности или достаточной мерой наказания будет отчисление из ВУЗа? В каждом конкретном случае необходимо тщательно исследовать такие документы посредством проведения экспертизы, устанавливать наличие вины лица, предоставившего такие документы и проводить иные мероприятия.

В связи с этим необходимо закрепить правовую норму, регулирующую правовые последствия, которые могут возникнуть вследствие предоставления подложных документов, а также ответственность, которая должна наступить при совершении такого действия.

Но, к сожалению это не все проблемы, которые могут возникнуть в сфере образования. Одна из них связана с определением категорий граждан, имеющих право на льготное поступление в ВУЗ. Одной из таких категорий выступают инвалиды.

Действующий Закон РФ Об образовании и вступающий в силу с 1 сентября 2013 г. Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации закрепляют безусловное право инвалидов I и II групп на зачисление на бюджетной основе в высшее учебное заведение.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона О социальной защите инвалидов в Российской Федерации инвалидом признается лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. При этом ограничение жизнедеятельности - это полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

В связи с чем, для инвалида разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, на основании которой осуществляется профессиональное образование инвалидов в образовательных учреждениях различных типов и уровней. Однако данная программа может содержать положение о том, что лицо способно к получению высшего образования, но оно не может освоить все дисциплины, предусмотренные учебным планом. В связи с этим возникает вопрос: может ли в таком случае идти речь о получении инвалидом полного высшего образования, если оно не способно освоить все предусмотренные дисциплины. Как в таком случае осуществляется получение лицом диплома о высшем образовании?

В соответствии со ст. 19 Федерального закона О социальной защите инвалидов в Российской Федерации для инвалидов, нуждающихся в специальных условиях для получения профессионального образования, создаются специальные профессиональные образовательные учреждения различных типов и видов или соответствующие условия в профессиональных образовательных учреждениях общего типа. В Российской Федерации в настоящее время, мало ВУЗов, способных организовать безбарьерную среду для студентов-инвалидов. Всего 32 учебных заведения приспособлены для обучения инвалидов[2]. Исходя из этого, ВУЗ сможет принять на бюджетную основу студента-инвалида, но в связи с физическими особенностями данного студента не смогут обеспечить дополнительные условия для получения знаний.

В зависимости от состояния здоровья студента-инвалида должна создаваться безбарьерная среда. Также имеет место вопрос о том, есть ли необходимость предоставлять бюджетные места для инвалидов, у которых отсутствует возможность свободно передвигаться? Имеют ли право обучаться, например, на специальности технического характера, при заболевании глазного яблока? Существует мнение, что при зачислении студента должны быть некоторые ограничения на ту или иную специальность, где в дальнейшем у него может возникнуть сложность с обучением по состоянию здоровья.

Ни нынешний, ни вступающий в силу закон об образовании не включает в себя нормы, предусматривающие право на льготное получение высшего профессионального образования такую категорию граждан, как многодетные семьи.

Президентом РФ был принят Указ от 05.05.1992 г. № 431 О мерах социальной поддержки многодетных семей[3]. в котором предусматриваются отдельные льготы для многодетных семей. В 1999 г. Государственной Думой РФ был одобрен закон О государственной поддержки многодетных семей, однако Президент РФ закон не подписал, аргументируя тем, что некоторые положения закона не соответствуют Конституции РФ. Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ О дополнительных мерах государственной поддержки, имеющих детей, отдельные лица имеют право на получение семейного капитала и одним из способов реализации - получение ребенком (детей) образования. В 2013 г. размер материнского капитала составляет 408 960 рублей. Средняя же стоимость обучения в Российской Федерации в настоящее время варьируется в переделах 80 000 - 120 000 рублей, срок обучения на бакалавриате составляет 4 года, а магистратуре - 2 года, если умножить на среднюю стоимость обучения, то потратить материнский капитал можно будет только на одного ребенка. Проблема заключается в том, что воспользоваться льготами для многодетных семей могут чаще всего, граждане получившие статус малоимущих. Из этого мы видим, что полноценное обучение в ВУЗе сможет лишь получить один ребенок. Встает вопрос - а как быть с остальными детьми, ведь получение высшего образования ребенка для родителей является одной из главных воспитательных функций. Ответ на данный вопрос законодатель нам не дает.

Таким образом, в статье были рассмотрены лишь некоторые проблемы, связанные с реализацией льгот в сфере образования. Однако уже свидетельствует о необходимости совершенствования правового регулирования в данной области.

1. Лушников А. М. Лушникова М. В. Курс права социального обеспечения. М. Юстицинформ, 2008. С. 32.

2. http://www.rg.ru/2012/11/22/soveshanie-site.html

3. Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431.

Доступ из СПС Консультант плюс.

Доклад: Механизм правового обеспечения социальных льгот военнослужащих как фактор социальной политики

Краткое содержание работы

Механизм правового обеспечения социальных льгот военнослужащих как фактор социальной политики

Галепа В.А. преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин НВИС

Социальная политика в России связана с коренными трансформациями экономических и социальных отношений. Патронажная модель советского периода обеспечивала гарантированный механизм жизнеобеспечения, выглядевший скромным по сравнению с европейскими стандартами. Вместе с тем социальная политика, основанная на единстве социальных классов и слоев, была стабилизирующей, поскольку государство использовало командно-административный аппарат в целях упорядочивания социальных отношений. Проводимые реформы объективно содействовали разрушению опеки над субъектами социальных отношений, естественное неравенство доходов характеризует динамичное сжимание социальной сферы. Довольно ясно, что военнослужащим нанесли урон как референтной социальной группе: ухудшение качества жизни определяется сдвигом социальной политики в сторону предпочтение экономики финансовых и материальных ресурсов.

Принятое в 1992-1998 гг. законодательство фиксирует минимум социальных благ, необходимый для поддержания профессиональной деятельности. Кстати сказать, широко распространенное мнение о материальных привилегиях не имеет почвы, так как льготы, компенсирующие отчасти снижение суммы социальных благ, не могут оцениваться в терминах исключительности. Привилегии относятся к нелегальному механизму, т.н. неписаному праву, проч-но занявшему свое место в социальной жизни России.

Действующие законодательные акты с юридической позиции достаточно безупречны: возрождение вызывает практика снижения порога социальных льгот. В частности, государственные жилищные сертификаты содержат отступление от законодательства: предлагаемый военнослужащему выбор получить жилье, оплатив 20% номинальной стоимости, создает прецедент невыполнение соответствующих пунктов Закона о статусе военнослужащих. Ссылки на альтернативность оказываются несостоятельными в связи с нарушение приведенного закона.

В условиях отложенного жилищного строительства военнослужащий вынужден обращаться к программе: у него отсутствует выбор подождать. Существует неопределенность с выполнением законодательства. Практика совместной ответственности федеральных и местных органов власти порочна: бесконтрольность сферы финансового обращения неизменно приводит к нарушению законодательства. Представленные социальные льготы даже в полном объеме не возмещают физические и интеллектуальные затраты. В действующем законодательстве фигуры умолчания относительно службы в неблагоприятных климатических или экологических усло-виях просто означают отсутствие дополнительных льгот.

Правовые барьеры, связанные с осуществлением деятельности, противоречащей социальному статусу и моральному кодексу военнослужащего, недостаточно конкретны: спорными являются ряд запретов, публикации и выступления, связанные с исполнением обязанностей. Требуют уточнения вопросы преподавательской, просветительской, воспитательной работы военнослужащих среди гражданского населения. Существующие социальные льготы были приняты в период дикого реформирования общества и вероятно, могут быть внесены изменения, связанные с компенсацией пребывания в местах локальных вооруженных конфликтов, расширение объема бесплатных коммунальных услуг.

Военнослужащие относятся к категории нуждающихся в правовой и социальной защите государства: речь идет о создании условий, способствующих добросовестному исполнению служебных обязанностей. Если представить общество как систему взаимных социальных обязательств, то военнослужащие имеют право на социально одобряемое возмещение военной службы.

Список литера.

. Комментарии к работе " Доклад: Механизм правового обеспечения социальных льгот военнослужащих как фактор социальной политики"

Социальные льготы в Чехии

Обновлено 01.10.2012 10:32

В систему социального обеспечения Чехии входят социальное страхование, социальные государственные пособия и социальная забота.

Составной частью социального обеспечения является больничное страхование, обеспечивающее денежными пособиями работающих лиц на тот период, когда они теряют доход в связи с болезнью, беременностью, в результате несчастного случая и т.д.

Больничное страхование предоставляет следующие пособия: больничное (выплачиваемое в течение года) – если работник признан врачом неспособным выполнять свои обязанности пособие по уходу за членом семьи – если работник должен ухаживать и заботиться о ребенке моложе 10 лет или должен ухаживать за другим членом семьи пособие во время беременности и материнства. Пособие по материнству предоставляется за 6 до 8 недель до родов.

Пенсионное страхование в ЧР обязательно . Пенсия предоставляется по старости, инвалидности, частичной инвалидности, вдове или вдовцу, и по сиротству. Пенсионер может получать пенсию по старости и одновременно работать некоторый период времени. Пенсия вдове (вдовцу) выплачивается в течение одного года со смерти супруга(-и). В дальнейшем она продолжает выплачиваться, если он (она) заботится о ребенке на иждивении, ухаживает за несовершеннолетним тяжелобольным ребенком, требующим постоянного ухода, за беспомощными родителями или достиг(-ла) возраста 58-( 55 лет). Заявление на назначение любого вида пенсии подается у работодателя или в районном управлении социального обеспечения. Пенсионное дополнительное страхование с государственным взносом дает возможность получить дополнительную пенсию по пенсионному страхованию. Такая возможность предоставляется также иностранцу, достигщему 18 лет, имеющему вид на жительство в Чехии, и он одновременно является участником медицинского и социального страхования. Пенсионное дополнительное страхование предоставляет пенсии по старости, инвалидности, пенсии за выслугу лет, пенсии иждивенцам. Участие в таком страховании добровольное и основывается на договоре с пенсионным фондом, действующим в Чешской республике.

Государственные социальные пособия получают иностранцы, имеющие ПМЖ или ВНЖ . Гражданин России, находящийся на пенсии и имеющий ПМЖ, может получать пенсию в Чехии. Для этого нужно подать заявлением в местные органы социального обеспечения и приложить переведенные на чешский язык и официально заверенные: копию трудовой книжки копию диплома об окончании высшего или среднего специального учебного заведения или аттестат зрелости справку из органов социального обеспечения России о начисленной пенсии и о том, за какой последний период она получена справку о снятии пенсионера с пенсионного учета в России.

Из проживающих в Чехии иностранцев правом на социальное обеспечение обладают только владельцы ПМЖ. Так установлено Договором между Чехословакией и СССР "О социальном обеспечении" от 2.12.1959 года и соответствующим Указом министра иностранных дел ЧССР №116/1960 СБ. Этот договор действует до сих пор в отношении Российской Федерации на основании права преемственности. На сегодняшний день именно этот договор определяет все формы социального обеспечения, которые могут получать граждане России, постоянно проживающие в Чехии. Они могут получать пособия на детей, пособия по безработице, дотации на оплату найма квартиры и коммунальных услуг и т. д. Всем остальным (то есть тем, кто живет в Чехии на основании ВНЖ) остается надеяться на собственные силы.

Право социального обеспечения: конспект лекций. Долженкова Г.Д.

М. 200 7. — 187 с.

Непосредственной сдаче экзамена или зачета по любой учебной дисциплине всегда предшествует достаточно краткий период, когда студент должен сосредоточиться, систематизировать свои знания. Выражаясь компьютерным языком, он должен «вывести информацию из долговременной памяти в оперативную», сделать ее готовой' к немедленному и эффективному использованию. Специфика периода подготовки к экзамену или зачету заключается в том, что студент уже ничего не изучает (для этого просто нет времени): он лишь вспоминает и систематизирует изученное.

Предлагаемое пособие поможет студентам в решении именно этой задачи применительно к курсу «Право социального обеспечения».

Содержание и структура пособия соответствуют требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Издание предназначено студентам вузов.

Формат: pdf / zip

Размер: 2,9 Мб

СОДЕРЖАНИЕ

Принятые сокращения 6

Тема 1. Социальное обеспечение как самостоятельная отрасль права 7

1.1. Понятие права социального обеспечения 7

1.2. Понятие социального страхования

1.3. Предмет права социального обеспечения 12

1.4. Отграничение права социального обеспечения от смежных отраслей права 15

1.5. Метод права социального обеспечения 16

1.6. Система права социального обеспечения 17

Тема 2. Основные принципы и источники права социального обеспечения 21

2.1. Понятие и классификация принципов права социального обеспечения 21

2.2. Общая характеристика отраслевых принципов права социального обеспечения 24

2.3. Общая характеристика внутриотраслевых принципов права социального обеспечения 27

2.4. Понятие и классификация основных источников права социального обеспечения 28

2.5. Конституция как основной источник права социального обеспечения 30

2.6. Федеральные законы как источники права социального обеспечения 31

Тема 3. Правоотношения в сфере социального обеспечения 33

3.1. Понятие правоотношений по социальному обеспечению, их классификация 33

3.2. Элементы правоотношений по социальному обеспечению, их содержание. Юридические факты 37

Тема 4. Основные этапы развития отечественного законодательства о социальном обеспечении 40

4.1. Возникновение государственного социального обеспечения в России 40

4.2. Социальное обеспечение в России с 1917 по 1941 г 42

4.3. Социальное обеспечение в России после Великой Отечественной войны

4.4. Реформирование системы социального обеспечения на современном этапе 45

4.5. Организационно-правовые формы и виды социального обеспечения на современном этапе 47

Тема 5. Общая характеристика страхового и трудового стажа работы 51

5.1. Понятие страхового и трудового стажа 51

5.2. Виды стажа, установленные действующим законодательством, их юридическое значение. 54

5.3. Общая характеристика видов стажа в социальном обеспечении 56

5.4. Порядок подтверждения трудового стажа 62

Тема 6. Пенсионное обеспечение как основной вид социального обеспечения 67

6.1. Понятие и виды пенсий в праве социального обеспечения. 67

6.2. Трудовые пенсии по старости 71

6.3. Трудовые пенсии по инвалидности 74

6.4. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца 76

Тема 7. Назначение, определение, перерасчет, индексация, корректировка, выплата и доставка трудовых пенсий 82

7.1. Понятие размера трудовой пенсии, перерасчета и индексации 82

7.2. Порядок и сроки назначения и перерасчета трудовых пенсий. Выплата и доставка трудовых пенсий 85

7.3. Приостановление и возобновление выплаты трудовых пенсий. Прекращение и восстановление выплаты трудовых пенсий 89

7.4. Удержания из трудовых пенсий 91

Тема 8. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 94

8.1. Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению 94

8.2. Размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению 97

8.3. Порядок назначения, перерасчета, индексации, выплаты и доставки пенсий по государственному пенсионному обеспечению 101

8.4. Общая характеристика социальных пенсий 103

Тема 9. Обязательное пенсионное страхование 107

9.1. Правовое регулирование обязательного пенсионного страхования 107

9.2. Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию, их права и обязанности 109

9.3. Финансовая система обязательного пенсионного страхования и уплата страховых взносов 115

Тема 10. Государственные пособия как составная часть системы социального обеспечения нетрудоспособных граждан 120

10.1. Понятие и виды государственных пособий 120

10.2. Порядок предоставления и размер государственных пособий по временной нетрудоспособности 123

10.3. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 127

10.4. Общая характеристика государственных пособии по безработице 132

10.5. Иные виды государственных пособий 137

Тема 11. Компенсационные выплаты и иные виды социального обеспечения 143

11.1. Понятие, виды и общая характеристика компенсационных выплат. 143

11.2. Понятие, виды и общая характеристика социального обслуживания 154

11.3. Понятие, виды и общая характеристика медико-социальной помощи 160

11.4. Медицинское страхование 165

11.5. Понятие и система льгот по социальному обслуживанию. 169

Источники:

, , , , , ,

Следующие статьи:

Комментариев пока нет!

Льготы чаэс статья 24

Льготы чаэс статья 24 Льготы беженцам с Украины в России

Льготы беженцам с Украины в России Сколько стоит открыть право на наследство

Сколько стоит открыть право на наследство Льготы при покупке жилья инвалидам

Льготы при покупке жилья инвалидам Подтверждение льготы налогу имущество

Подтверждение льготы налогу имущество Какие льготы полагаются детям вов

Какие льготы полагаются детям вов