Право на налоговые льготы

Воспользоваться налоговой льготой не каждый может

№190-191 (9518-9519) // 17 декабря 2011 г.

Налоговым кодексом Украины определен перечень налоговых социальных льгот по налогу с доходов физлиц, на сумму которых налогоплательщик имеет право уменьшить свой общий месячный облагаемый доход. Размер такого дохода не должен превышать сумму, которая равна размеру месячного прожиточного минимума для работоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного к ближайшим 10 гривням. В 2011 году размер заработной платы, дающий право на социальную налоговую льготу, составляет 1320 грн.

До 31 декабря 2014 года налоговая социальная льгота предоставляется в размере 50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица по состоянию на 1 января.

Налоговая социальная льгота начинает применяться к начисленным доходам в виде заработной платы со дня получения работодателем заявления от работника о применении льготы и документов, подтверждающих такое право. Право на социальную льготу можно получить только по одному месту начисления заработной платы.

Так, работник, на содержании которого находятся двое и больше детей в возрасте до 18 лет, имеет право на налоговую социальную льготу в размере 100% суммы льготы в расчете на каждого такого ребенка (в 2011 г. данная льгота составляет 470,50 грн.). Кроме заявления необходимо предоставить работодателю копию свидетельства о рождении детей или документ, подтверждающий установление отцовства, копию решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (если с заявлением обращается опекун или попечитель).

Работник, работающий по трудовому договору (в том числе и неполный рабочий день), также не лишен права на социальную льготу. Исходя из ст. 56 КЗоТ, работа на условиях неполного рабочего дня не влечет за собой каких-либо ограничений объема трудовых прав работников. Следовательно, если работник работает на предприятии по трудовому договору (контракту) и получает заработную плату в определении Налогового кодекса, то он имеет право на применение к начисленной заработной плате налоговой социальной льготы.

Применить налоговую социальную льготу также возможно и к сумме помощи по больничным листам, учитывая, что сумма выплат в связи с временной потерей трудоспособности (больничные) рассматривается как заработная плата работника, — в случае, если ее размер не превышает предельного размера общего месячного налогооблагаемого дохода от одного работодателя в виде заработной платы.

Однако физлица-предприниматели воспользоваться правом на налоговую социальную льготу не могут.

Специализированная государственная налоговая инспекция по работе с КПН в г. Одессе

Текст работы:

Право налогоплательщиков и плательщиков сборов на применение льгот является одним из важнейших методов осуществления налоговой политики1. Через налоговые льготы реализуется поощрительная (стимулирующая) подфункция регулирующей функции налогов.

В соответствии со ст. 56 НК РФ льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные налоговым законодательством преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор вовсе, уплачивать его в меньшем размере либо в более поздний срок.

Таким образом, налоговая льгота является дополнительным правом, предоставляемым налогоплательщику при наличии определенных условий. Как правило, налогоплательщик самостоятельно решает, следует ли ему воспользоваться налоговой льготой или не следует. В силу этого налогоплательщик вполне может отказаться от ее использования либо приостановить использование на один или несколько налоговых периодов.

1 Кучеров И.И. Налоговое право России. – М. ЮрИнфоР, 2006. – С. 26.

Кроме того, использование налоговых льгот – один из наиболее спорных вопросов применения Российского налогового права, так как налоговые льготы представляют собой, в том числе, и основной канал законной оптимизации налогов и сборов.

На практике вопросы применения налоговых льгот с момента создания современной Российской налоговой системы постоянно находятся в центре внимания как налоговых органов, так и налогоплательщиков2.

2 Балабин В. Разрешение споров о применении налоговых льгот. Конституционные принципы. Динамика законодательства. Практика ВАС РФ//Хозяйство и право. – 1998. – № 3, 4.

Вопросы практики применения льгот являются не столь простыми, как это может показаться на первый взгляд. Примером может служить судебная практика ВАС РФ, перед которым в 2006 г. был поставлен вопрос о том, является ли механизм льготного налогообложения (в деле предметом разбирательства было положение ст. 164 НК РФ о налогообложении НДС по ставке 0% услуг по перевозке товаров, помещенных под таможенный режим экспорта) правом или обязанностью налогоплательщика, однако ВАС РФ не дал ответа на этот вопрос (решение ВАС РФ от 31.05.06 г. № 3894/06 и постановление Президиума ВАС РФ от 14.11.06 г. № 11253/06).

Данный вывод подтверждается и динамикой обращений в Конституционный Суд Российской Федерации, рассматривая заявления и разрешая дела из налоговых правоотношений, достаточно часто в том или ином виде вынужден обращаться к вопросу о налоговых льготах. Доля таких дел в «налоговой» практике Конституционного Суда Российской Федерации довольно значительна – примерно каждое пятое обращение затрагивает вопрос о налоговых льготах.

Анализ решений Конституционного Суда Российской Федерации позволяет сделать выводы, во-первых, об отсутствии единого целостного подхода к рассмотрению споров о налоговых льготах, а во-вторых, о наличии определенных противоречий в правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации в спорах о налоговых льготах. Так, на наличие проблем в правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации обращает внимание, например, К.А. Сасов, который пишет, что Конституционному Суду Российской Федерации не всегда удается выявить смысл налоговой льготы адекватно3.

3 Сасов К.А. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по налогообложению / Под ред. С.Г. Пепеляева. М. Волтерс Клувер, 2008. – С. 100.

Насколько острыми и сложными могут быть проблемы, связанные с порядком применения налоговых льгот и разрешением арбитражных споров по этим вопросам, можно увидеть, анализируя определение Конституционного Суда Российской Федерации от 3.04.07 г. № 337-О-О по вопросу о конституционно-правовом содержании п. 2 ст. 5 НК РФ или определение Конституционного Суда Российской Федерации от 3.07.07 г. № 747-О-О по вопросу о конституционности абз. 3 ст. 21 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 110-ФЗ об обратной силе положений о порядке расчета налоговой базы по налогу на прибыль, которые, по мнению заявителя, ухудшают положение налогоплательщиков. В спорных ситуациях, вызвавших обращение в Конституционный Суд Российской Федерации, фактически в одном случае требуется разрешение вопроса об обратной силе судебных решений, а в другом – об обратной силе актов законодательства о налогах и сборах.

Таким образом, использование налоговых льгот выступает одним из основных способов кратковременного (текущего) налогового планирования, порождающим многочисленные споры, рассматриваемые арбитражными судами. Причина возникновения подобных споров состоит в том, что налоговая льгота — это известное исключение в разрешительном типе правового регулирования властных отношений по поводу установления, введения и взимания налогов и, как всякое исключение, обладает особым правовым режимом, выражающим специфическое сочетание правовых средств, предназначенных для обеспечения наиболее полного удовлетворения социально-экономических интересов налогоплательщика.

Далее рассмотрим наиболее типичные спорные ситуации, возникающие в правоприменительной практике, касающиеся использования налоговых льгот.

Начиная с 2006 г. одним из приоритетных направлений работы налоговых органов являются специальные «зарплатные комиссии», которые анализируют отчетность налогоплательщиков по ЕСН и НДФЛ, определяют размер возможных доначислений. Деятельность комиссий направлена на преодоление негативного социально-экономического явления – теневой выплаты заработной платы. Поэтому проверки налогоплательщиков, имеющих признаки ухода от налогообложения путем выплаты «серой» зарплаты, были необходимы. Объектом контроля являются организации, где уровень заработной платы находится в диапазоне от прожиточного минимума до среднего по виду экономической деятельности.

В 2007 г. показатели «зарплатных» налогов увеличились: НДФЛ — на 36%, ЕСН и страховых взносов в ПФР — на 28%. Достижению таких результатов в определенной степени способствовала деятельность данных комиссий. Такие комиссии действуют в налоговых органах и при администрациях субъектов Российской Федерации.

Несмотря на то, что ЕСН нельзя назвать новым налогом, практика выездных налоговых проверок и динамика рассмотрения споров, возникающих по их результатам показывает, что проблемы, связанные с его начислением и уплатой, не редкость для налогоплательщиков. Одни проблемы связаны с неоднозначной трактовкой тех или иных положений главы 24 НК РФ, другие – с позицией финансового и налогового ведомств, согласно которой налогоплательщики должны начислить и уплатить в бюджет налог даже в том случае, когда, казалось бы, такой обязанности НК РФ не предусматривает.

Налоговые льготы по ЕСН регулируются ст. 239 НК РФ.

В арбитражной практике нередки споры по вопросу о том, освобождаются ли организации, перечисленные в ст. 239 НК РФ, от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

В силу ст. 2 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (ред. от 30.12.08 г.) правоотношения, связанные с уплатой обязательных платежей на обязательное пенсионное страхование, в том числе в части осуществления контроля за их уплатой, регулируются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, если иное не предусмотрено указанным Законом.

В соответствии с п. 2 ст. 10 Закона № 167-ФЗ объектом обложения страховыми взносами и базой для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование являются объект налогообложения и налоговая база по ЕСН, установленные главой 24 НК РФ.

Согласно п. 1 ст. 243 НК РФ, сумма налога исчисляется и уплачивается налогоплательщиками отдельно в федеральный бюджет и каждый внебюджетный фонд и определяется как соответствующая процентная доля налоговой базы.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в силу ст. 3 Закона № 167-ФЗ являются индивидуально-возмездными обязательными платежами, которые зачисляются в бюджет ПФР и обеспечивают права граждан на получение трудовой пенсии в размере, эквивалентном сумме страховых взносов, учтенных на их индивидуальных лицевых счетах.

В соответствии с п. 1 ст. 23 Закона № 167-ФЗ страхователь ежемесячно уплачивает авансовые платежи, а по итогам отчетного периода рассчитывает разницу между суммой страховых взносов, исчисленных исходя из базы для начисления страховых взносов, определяемой с начала расчетного периода, включая текущий отчетный период, и суммой авансовых платежей, уплаченных за отчетный период. Под расчетным периодом понимается календарный год. Отчетными периодами признаются I квартал, полугодие, девять месяцев календарного года.

Согласно абз. 4 п. 2 ст. 24 Закона № 167-ФЗ, разница между суммами авансовых платежей, уплаченными за отчетный (расчетный) период, и суммой страховых взносов, подлежащей уплате в соответствии с расчетом (декларацией), подлежит уплате не позднее 15 дней со дня, установленного для подачи расчета (декларации) за отчетный (расчетный) период, либо зачету в счет предстоящих платежей по страховым взносам или возврату страхователю.

В соответствии с п. 3 ст. 9 Закона № 167-ФЗ финансирование выплаты базовой части трудовой пенсии осуществляется за счет сумм ЕСН (взноса), зачисляемых в федеральный бюджет, а финансирование выплаты страховой и накопительной частей трудовой пенсии - за счет средств бюджета ПФР. Таким образом, страховые взносы на страховую и накопительную части трудовой пенсии уплачиваются в ПФР в виде сумм страховых взносов, а суммы, зачисляемые в федеральный бюджет на цели государственного пенсионного страхования, уплачиваются в составе ЕСН.

Следовательно, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые в ПФР, не входят в состав ЕСН и не включены в налоговую систему Российской Федерации. Указанные страховые взносы не относятся к числу налогов, не отвечают понятию налога, закрепленному в ст. 8 НК РФ.

Учитывая изложенное, в практике применения льготы, предусмотренной п.п. 1 п. 1 ст. 239 НК РФ, возникает спор с налоговым органом. Так, в соответствии с п. 1 указанной статьи НК РФ от уплаты ЕСН освобождаются организации любых организационно-правовых форм – с сумм выплат и иных вознаграждений, не превышающих в течение налогового периода 100 000 руб. на каждое физическое лицо, являющееся инвалидом I, II или III группы.

Таким образом, в соответствии со ст. 239 НК РФ не начисляется ЕСН на суммы до 100 000 руб. выплачиваемые работникам, являющимся инвалидами I, II и III групп. Однако как мы уже выяснили, Законом № 167-ФЗ не предусмотрено аналогичной льготы по выплатам инвалидам.

Согласно п. 2 ст. 243 НК РФ, сумма налогового вычета не может превышать сумму налога (сумму авансового платежа по налогу), подлежащую уплате в федеральный бюджет, начисленную за тот же период.

Каким образом в данном случае исчислять сумму ЕСН с учетом применения налоговых льгот по работникам, являющимся инвалидами I, II и III групп?

Ответ на данный вопрос был сформулирован в письме Минфина России от 14.05.05 г. № 03-05-02-04/96.

Главное финансовое ведомство страны указало, что в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 243 НК РФ сумма налога (сумма авансового платежа по налогу), подлежащая уплате в федеральный бюджет, уменьшается налогоплательщиками на сумму начисленных ими за тот же период страховых взносов (авансовых платежей по страховому взносу) на обязательное пенсионное страхование (налоговый вычет) в пределах таких сумм, исчисленных исходя из тарифов страховых взносов, предусмотренных Законом № 167-ФЗ. При этом сумма налогового вычета не может превышать сумму налога (сумму авансового платежа по налогу), подлежащую уплате в федеральный бюджет, начисленную за тот же период. Минфин России сослался на решения ВАС РФ от 8.10.03 г. № 7307/03 и от 4.06.04 г. № 4091/04, в которых указано, что на основании систематического толкования ст. ст. 237, 239, 241 и 243 НК РФ определена последовательность исчисления ЕСН, подлежащего уплате в федеральный бюджет.

Вначале исчисляется сумма налога, подлежащая уплате в федеральный бюджет, без учета льгот далее из этой суммы вычитается сумма начисленных за тот же период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование из полученной суммы вычитается сумма налога, льготируемая в соответствии со ст. 239 НК РФ (при этом льготы, предусмотренные ст. 239 НК РФ, не распространяются на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование) оставшаяся сумма подлежит уплате в федеральный бюджет.

Аналогичные по своей сути выводы содержат письмо Минфина России от 29.05.07 г. № 03-04-06-02/101 и письмо УФНС России по г. Москве от 15.10.07 г. № 21-18/867.

Еще больше усложняется ситуация, если вознаграждение выплачивается по гражданско-правовым договорам в пользу инвалидов I, II и III группы.

Рассмотрим достаточно распространенный вариант схемы применяемой налогоплательщиками для уменьшения сумм ЕСН, выражающийся в следующем. Организация заключает с работниками – инвалидами I, II или III группы гражданско-правовые договоры (договор подряда или договор возмездного оказания услуг), тогда как фактически эти договоры имеют признаки трудового договора. В результате этого налогоплательщиками занижается налогооблагаемая база по ЕСН в части, подлежащей уплате в ФСС РФ.

В ходе проведения контрольных мероприятий таких налогоплательщиков налоговый орган анализирует содержание договоров гражданско-правового характера (договора подряда, возмездного оказания услуг и т.д.), по которым осуществлялись выплаты работникам организации, на предмет их возможного отнесения к трудовым договорам, а именно: наличие в договорах гражданско-правового характера существенных условий трудового договора, удовлетворяющих требованиям ст. 11, 15, 16, 20 ТК РФ.

Условия труда граждан, выполняющих работу по трудовому договору (контракту) и гражданско-правовому договору, существенным образом различаются.

Поэтому в ходе контрольных мероприятий налоговые органы устанавливают:

зачислен ли работник в штат предприятия, так как при заключении трудового договора работник зачисляется в штат предприятия (постоянный состав сотрудников). К штатному персоналу относятся и лица, работающие на предприятии по совместительству. Заключение же гражданско-правового договора не является основанием для зачисления физического лица, исполнителя работ по данному договору в штат предприятия

подчиняется ли работник правилам внутреннего трудового распорядка, так как при реализации гражданско-правового договора работа выполняется на свой страх и риск без подчинения правилам внутреннего трудового распорядка

по трудовому договору администрация предприятия обеспечивает работнику условия труда, предусмотренные ТК РФ, коллективным и трудовым договором (контрактом), а по гражданско-правовому договору работник самостоятельно организует свой труд

при реализации трудового договора социальная защищенность работников предусмотрена ТК РФ, например право на отпуск, оплата листка нетрудоспособности и т.д. а при выполнении гражданско-правового договора она отсутствует.

Таким образом, при установлении фактов выполнения физическим лицом работы по гражданско-правовому договору на условиях трудового договора, вознаграждение, выплаченное по такому гражданско-правовому договору, налоговый орган относит к выплатам по трудовому договору. По результатам контрольных мероприятий устанавливается занижение налоговой базы по ЕСН в ФСС РФ и производится доначисление налога в части, зачисляемой в указанный Фонд.

При обосновании своей позиции налогоплательщики могут обратиться к арбитражной практике, которая дает положительный ответ на данный вопрос (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 3.04.06 г. № Ф04-1298/2006(20891-А27-2) и ФАС Уральского округа от 14.04.05 г. № Ф09-1349/05АК, от 22.03.05 г. № А56-17617/04). В данных постановлениях судами отклоняются доводы налоговых органов о том, что понятие «работник» следует применять в значении, определенном ст. 20 ТК РФ. Суды отмечают, что предусмотренная ст. 239 НК РФ льгота по ЕСН распространяется на вознаграждения, выплачиваемые инвалидам I, II и III групп по договорам гражданско-правового характера. При этом суды обращают внимание на то, что Федеральным законом от 31.12.01 г. № 198-ФЗ были внесены изменения в ст. 236 НК РФ – в качестве объекта налогообложения предусмотрены не выплаты в пользу работников, а выплаты в пользу физических лиц, в том числе по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.

Согласно п.п. «а» п. 4 ст. 1 Федерального закона от 20.07.04 г. № 70-ФЗ в п.п. 1 п. 1 ст. 239 НК РФ были внесены изменения (вступившие в силу с 1 января 2005 г.), в соответствии с которыми слова «на каждого работника» в данной норме заменяются словами «на каждое физическое лицо».

Таким образом, по мнению судов, с 1 января 2005 г. от налогообложения также освобождены выплаты и вознаграждения, выплачиваемые инвалидам I, II или III группы не только по трудовым договорам, но и по гражданско-правовым.

Вместе с тем в постановлении ФАС Уральского округа от 14.04.05 г. № Ф09-1349/05-АК арбитражный суд пришел к выводу о том, что налогоплательщик правомерно применил положения абзаца 4 п.п. 2 п. 1 ст. 239 НК РФ в отношении выплат, произведенных по договорам гражданско-правового характера за 2002 и 2003 гг. По мнению судей, из анализа ст. 235, п. 1 ст. 236, абзаца 4 п.п. 2 п. 1 ст. 239 НК РФ следует, что для целей применения данной налоговой льготы не имеет значения, какой договор (трудовой или гражданско-правовой) был заключен между работодателем и физическим лицом на выполнение работ, оказание услуг.

Кроме того, можно констатировать, что налоговое ведомство продолжает наступление на организации, уклоняющиеся от уплаты ЕСН, идет по всем направлениям – ЕСН доначисляют не только организациям, которые фактически пользуются трудом «арендованных» работников. Налоговые органы также оспаривают правомерность применения общественными организациями инвалидов, являющимися исполнителями по договорам о предоставлении персонала, льгот по ЕСН (абз. 2 п.п. 2 п. 1 ст. 239 НК РФ) и НДС (п.п. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ). Главный довод – организация инвалидов не осуществляет уставную деятельность, а оказывает услуги по посредническим договорам сторонним организациям, трудовые отношения с работниками носят формальный характер. Однако все суды единодушны –криминал в данном случае отсутствует.

Некоммерческие организации, в том числе общества инвалидов, вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, направленную на достижение уставных целей. Доказательств, свидетельствующих об использовании полученных доходов на иные цели, кроме уставных, налоговые инспекции обычно не представляют. Одновременно судьи отмечают, что законодательство о налогах и сборах не связывает право налогоплательщика на применение рассматриваемой льготы с достижением определенного результата или конкретной цели деятельности.

Суды, анализируя п.п. 2 п. 1 ст. 239 НК РФ, указывают, что общественная организация инвалидов вправе воспользоваться этой нормой не только в отношении выплат инвалидам, но и всем работникам организации. Обычно все документы, подтверждающие факт трудоустройства граждан и оказание услуг по договору аутсорсинга, у организаций в порядке.

Точно так же суды не согласны и с оценкой договора аутсорсинга в качестве посреднического и отсутствием в связи с этим права общественной организации инвалидов применять льготу НДС. Арбитры не считают договоры аутсорсинга (фактически договоры возмездного оказания услуг) посредническими. Данный подход изложен в постановлениях ФАС Северо-Западного округа от 19.11.07 г. № А56-51592/2006, от 9.11.07 г. № А56-41205/2006 и Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.09.07 г. № А56-51808/2006.

Кроме того, обращаем внимание на то, что общественная организация инвалидов выплачивает работникам пособия по временной нетрудоспособности на общих основаниях, но поскольку от уплаты ЕСН она освобождена, ФСС РФ обязан возместить расходы на выплату пособий (постановление ФАС Поволжского округа от 9.08.07 г. № А12-1577/07).

Здесь следует обратить внимание на то, что суды достаточно критично подходят к доводам налогоплательщиков, так например ФАС Уральского округа нередко поддерживает позицию налоговых органов. Применительно к правомерности освобождения услуг общественной организации инвалидов от обложения НДС его позиция отражена в постановлении от 29.05.07 г. № Ф09-3991/07-С2. Налоговый орган доначислил общественной организации инвалидов НДС с сумм, полученных по договору о предоставлении персонала, так как усомнился в ее праве применять льготу. Рассматривая этот спор, судьи посчитали, что «предоставление персонала» не является реализацией услуг, поэтому применение льготы неправомерно. Однако, поскольку вся деятельность не имеет деловой цели и осуществляется для снижения налогового бремени, арбитры указали, что трудовые отношения не образуют объекта обложения НДС.

На практике значительное количество налоговых споров возникает при применении ставки НДС 0%.

Рассматривая экономическую природу налога на добавленную стоимость Конституционный Суд Российской Федерации указал, что «…налог на добавленную стоимость представляет собой форму изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства и определяемой как разница между стоимостью реализованных товаров, работ и услуг и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения» (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.02.01 г. № 3-П и определение Конституционного Суда Российской Федерации от 9.06.05 г. № 287-О).

При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик дополнительно к их цене предъявляет к оплате покупателю соответствующую сумму НДС. При этом, определяя размер своих налоговых обязательств, он уменьшает сумму налога, поступившую от покупателей, на сумму налога, предъявленную поставщиками. Таким образом, все налогоплательщики, участвующие в определенной стадии производственного процесса, должны уплачивать налог только с той части стоимости товара, которая была создана (добавлена) ими4.

4 Крохина Ю.А. Применение нулевой ставки НДС: право или обязанность налогоплательщика?//Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации. – М. Волтерс Клувер, 2007. – С. 230.

Как указано в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 19.01.05 г. № 41-О, п. 1 ст. 164 НК РФ предусматривает освобождение от налогообложения, т.е. налоговую льготу. Поэтому при применении ставки НДС 0% следует принимать во внимание те особенности, которые присущи налоговым льготам в соответствии с законодательством. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Президиума ВАС РФ от 16.11.04 г. № 6579/04, ФАС Северо-Западного округа от 13.02.06 г. № А66-8175/2005 и других.

Согласно п.п. 3 п. 1 ст. 21 НК РФ, использование налоговых льгот – право, а не обязанность налогоплательщика, т.е. именно от его воли зависит факт использования или неиспользования налоговой льготы.

В соответствии с п.п. 2 п. 1 ст. 164 НК РФ по ставке 0% облагаются работы (услуги), непосредственно связанные с производством и реализацией товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, а также товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны. В то же время положения абз. 2 данного подпункта не конкретизируют таможенный режим, в котором должны быть вывезены (ввезены) товары.

Представленная норма ст. 164 НК РФ предусматривает освобождение налогоплательщика от уплаты НДС при реализации товаров (работ, услуг) по экспортным операциям (ставка 0%). Причем, как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в определении № 41-О, по операциям реализации соответствующих товаров (работ, услуг) происходит не только освобождение от уплаты НДС, но и возмещение из бюджета сумм налога, перечисленных налогоплательщиком своим поставщикам.

Однако на практике налогоплательщики сталкиваются с «уточненной» позицией налоговых органов. Так в соответствии с разъяснениями финансового ведомства, высказанными в письме Минфина России от 7.06.07 г. № 03-07-08/147, налоговые органы считают, что если Российская организация, зарегистрированная на территории Российской Федерации, оказывает иностранной компании услуги по перевозке и сопровождению грузов, то ставка НДС 0% применяется при перемещении грузов между пунктами, один из которых расположен на территории Российской Федерации, а другой – за ее пределами. При этом таможенный режим, под который помещены товары, и цели их вывоза (ввоза) значения не имеют. Аналогичные выводы содержит письмо Минфина России от 1.06.07 г. № 03-07-08/135.

При определении аргументов налогоплательщики вправе сослаться на правовую позицию, высказанную в судебной практике. Так, например, ФАС Московского округа в постановлении от 11.07.08 г. № КА-А40/6334-08 по делу № А40-64598/07-115-401 признал ошибочным довод налогового органа о том, что по ставке 0% могут облагаться только работы (услуги), которые непосредственно связаны с товаром, помещенным под таможенный режим экспорта, свободной таможенной зоны или переработки на таможенной территории. Налогоплательщик правомерно применил ставку 0% по услугам, связанным с реализацией импортированных товаров.

Схожая правовая позиция высказана в постановлении ФАС Московского округа от 23.07.08 г. № КА-А40/6313-08 по делу № А40-64602/07-117-386. Суд признал правомерным применение ставки 0% в отношении работ (услуг), которые непосредственно связаны с товаром, ввезенным в таможенном режиме выпуска для свободного обращения. Аналогичные выводы содержат постановление ФАС Московского округа от 22.07.08 г. № КА-А40/6502-08 по делу № А40-64931/07-33-390 и от 14.07.08 г. № КА-А40/5756-08 по делу № А40-64960/07-107-375.

Применение особого порядка налогообложения в отношении экспортируемых товаров способствует усилению конкурентоспособности Российских товаров на мировом рынке, поскольку согласно общему правилу экспортируемые товары (работы, услуги) облагаются НДС в стране назначения.

Возмещение НДС является одной из наиболее актуальных проблем для участников внешнеэкономической деятельности. Право налогоплательщика на возмещение налога из бюджета при экспорте товаров (работ, услуг), а также порядок реализации этого права установлены ст. 176 НК РФ, согласно которой в случае, если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с п.п. 1, 2 п. 1 ст. 146 НК РФ, то полученная разница подлежит возмещению (зачету, возврату) налогоплательщику. Возмещение производится не позднее трех месяцев считая со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации, содержащей сведения об экспортных поставках, и документов, полный перечень которых представлен в ст. 165 НК РФ. Как неоднократно указывал Президиум ВАС РФ в своих постановлениях, данный перечень является исчерпывающим.

Однако на практике налоговые органы находят основания для отказа в возмещении НДС. Одной из причин может стать поступление выручки не в полном объеме от иностранного лица по экспортному контракту.

Данная позиция изложена в письме Минфина России от 28.08.07 г. № 03-07-08/241 «…в случае поступления выручки не в полном объеме от иностранного лица за выполненные (оказанные) налогоплательщиком работы (услуги) налогоплательщик имеет право на применение налоговой ставки 0 процентов, а также налоговых вычетов в пределах суммы фактически поступившей от иностранного лица выручки, при наличии всех документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ». Аналогичные выводы содержит письмо ФНС России от 7.07.06 г. № ШТ-6-03/688@.

При определении аргументов налогоплательщики вправе сослаться на правовую позицию, высказанную в судебной практике. Так, например ФАС Уральского округа в постановлении от 13.03.08 г. № Ф09-1486/08-С2 по делу № А76-4501/07 указал, что ст. 165 НК РФ не содержит упоминания о возможности применения ставки НДС 0% только после поступления всей суммы выручки за отгруженные на экспорт товары. Поэтому при частичной оплате экспортируемых товаров ставка налога 0% может применяться в отношении товаров, оплата за которые фактически поступила на расчетный счет налогоплательщика.

Схожая правовая позиция высказана в постановлении ФАС Московского округа от 12.10.07 г. № КА-А40/10641-07 по делу № А40-74715/06-128-479, в котором суд указал, что неполное поступление выручки не является обстоятельством, исключающим применение налоговой ставки 0% в отношении реализации того товара, оплата за который поступила. Аналогичные выводы содержат: постановление ФАС Северо-Западного округа от 28.02.08 г. по делу № А56-28191/2007 и постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 5.08.08 г. № Ф08-4432/2008 по делу № А32-2655/2008-30/39.

Россия в традиционном понимании не является страной прецедентного права. Однако в реальности в нашей стране судебная практика, прежде всего арбитражных судов, играет огромную роль в регулировании налоговых отношений. В настоящее время судебная практика арбитражных судов может существенно корректировать буквальный смысл налогового закона или даже вообще его перечеркивать и вводить другие подходы в регулировании налоговых правоотношений.

Более того, в настоящее время в судебной практике сформировалось немало судебных доктрин и подходов, которые дополняют или изменяют текст налогового закона. Эти судебные доктрины и подходы могут и дополнять друг друга, и противоречить друг другу, быть синонимами друг друга, соотноситься как целое и часть, а также взаимодействовать друг с другом и с законом самым причудливым образом.

Здесь мы рассмотрели лишь несколько спорных вопросов, связанных с применением права налогоплательщика на налоговые льготы, которые наиболее часто встречаются на практике. Таким образом, на основе представленного анализа можно сделать вывод о том, что как сами налоговые льготы, так и вопросы, касающиеся применения налоговых льгот, на практике вызывают множество споров с налоговыми органами.

Кроме того, из изложенного также следует, что в настоящее время правовую позицию ВАС РФ и Конституционного Суда Российской Федерации по вопросу о налоговых льготах нельзя назвать достаточно определенной и однозначной. Рассмотренные обстоятельства позволяют говорить о необходимости не только дальнейшего развития правовой позиции судов высших инстанций по данному вопросу, но и о необходимости дальнейшего корректирования и развития норм налогового права о налоговых льготах.

Специалисты департамента налогового и финансового консалтинга АКГ «Интерком-Аудит»

Список литературы

Финансовая газета №25 (региональный выпуск)

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.rosec.ru/

Налоговые льготы. Совершенствование налоговых льгот как способ стимулирования предпринимательской инициативы.

Читайте также:

Классификация налоговых ставок, методов налогообложения, способов исчисления и уплаты налогов.

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы.

Налоговые ставки и порядок их применения устанавливаются применительно к каждому налогу, сбору (пошлине).

В зависимости от построения налогов различают твердые и долевые ставки. Твердые ставки — устанавливаются в абсолютной сумме на единицу объекта обложения. Они имеют место при взимании налога за землю, экологического налога. Долевые ставки выражаются в определенных долях объекта обложения. Установленные в сотых долях объекта ставки носят название процентных. Они подразделяются на пропорциональные и прогрессивные. Пропорциональные ставки — ставки, действующие в едином проценте к объекту обложения. Прогрессивные ставки — ставки, увеличивающиеся с ростом объекта обложения.

В налогообложении действуют три способа взимания налогов: кадастровый декларационный административный.

Первый способ предполагает использование кадастра (реестра, описи), содержащего перечень типичных сведений об оценке и средней доходности объекта обложения (земли, домов), которые применяются при исчислении соответствующего налога. Так, земельный налог во многих зарубежных странах исчисляется по земельному кадастру, в котором типичные участки земли сгруппированы в зависимости от их качества, местоположения, использования. Для каждой группы участков определена средняя доходность единицы площади за ряд лет, остальные земельные участки приравниваются к той категории, для которой установлена точная ставка налога с единицы площади. Земельные кадастры составляются государственными органами.

На таких же принципах построен и используется для начисления налога на землю земельный кадастр Беларуси. В нем представлен систематизированный перечень данных о земле как средстве производства, о земельных угодьях дается описание земельных угодий, участков, указывается их площади и местоположение, качество, оценка стоимости. Однако, такой подход к составлению земельного кадастра имеет определенные недостатки. Во-первых его составление требует длительного времени, во-вторых, данные кадастровых оценок быстро устаревают вследствие изменения ценностей земли и инфляции.

Второй способ предусматривает подачу налогоплательщиком в налоговые органы официального заявления – декларации – о величине объекта обложения, в которую, как правило, включаются данные о доходах и расходах плательщика, источниках доходов, налоговых льготах и порядке исчисления суммы налога. Этот способ учитывает недостатки предыдущего, но создает условия для уклонения от уплаты налога, так как контроль финансовых органов за субъектом ослабевает.

Третий способ предполагает исчисление и изъятие налога у источника образования объекта обложения, обычно осуществляемые бухгалтерией предприятия или другим органом, который уплачивает налог. Таким путем взимается подоходный налог, налог с доходам по ценным бумагам и др. В данном случае налог удерживается бухгалтерией до выплаты дохода, что исключает возможность уклонения от уплаты налога. В современных условиях этот способ часто сопровождается последующей подачей декларации в налоговые органы.

Применяются следующие методы уплаты налога:

· наличный платеж, когда плательщик вносит в казну определенную суму наличных денег

· безналичный платеж путем перечисления средств через банк со счета клиента на счет бюджета

· гербовыми марками, покупаемыми плательщиком и наклеиваемыми на официально признанный документ.

Налоговыми льготами признаются предоставляемые отдельным категориям плательщиков предусмотренные налоговым законодательством преимущества по сравнению с другими плательщиками, включая возможность не уплачивать налог, сбор (пошлину) либо уплачивать их в меньшем размере.

Налоговые льготы устанавливаются в виде:

- освобождения от уплаты налога, сбора (пошлины)

- дополнительных налоговых вычетов или скидок, уменьшающих налоговую базу либо сумму налога, сбора (пошлины)

- пониженных по сравнению с обычными налоговых ставок

- в ином виде, установленном Президентом Республики Беларусь.

Налоговая преференция — льгота или предоставление особого налогового режима для группы хозяйствующих субъектов, позволяющее им в течение указанного времени не нести часть налоговых обязательств.

Преференции могут устанавливаться в виде инвестиционного налогового кредита и целевой налоговой льготы для финансирования инвестиционных и инновационных затрат.

Налоговый кредит предоставляется на условиях возвратности и платности, оформляется соответствующим договором между хозяйствующим субъектом и налоговым органом.

Целевая налоговая льгота в отличие от инвестиционного кредита может предоставляться любому хозяйствующему субъекту органами власти на взаимовыгодной основе, но в пределах суммы налоговых поступлений в бюджет.

В налоговой политике любого государства важное место занимают налоговые льготы, то есть частичное или полное освобождение некоего круга физических и юридических лиц от уплаты налогов путем вычетов, скидок при определении налогооблагаемой базы. По существу это определенная часть объекта, изъятая из-под обложения. Налоговые льготы используют для сокращения размера налогового обязательства налогоплательщика и для отсрочки или рассрочки платежа

Налоговые льготы подразделяют на три вида: изъятия, скидки, налоговые кредиты.

Изъятия — это налоговые льготы, направленные на освобождение от налогообложения отдельных объектов налогообложения. По времени действия такая льгота может быть постоянной (предусмотренной законодательством) и временной, то есть предоставленной на ограниченный срок (индивидуальная льгота либо льгота, предусмотренная в Законе о бюджете на текущий финансовый (бюджетный) год).

Скидки — это льготы, направленные на сокращение налогооблагаемой базы. Скидки могут быть общими (для всех налогоплательщиков) и специальными (для конкретных субъектов хозяйствования).

Налоговые кредиты — это льготы, направленные на уменьшение налоговой ставки или налогового оклада (валового налога).

Кроме того, если предоставляется полное освобождение от уплаты налога на определенный период, то такое явление называется налоговыми каникулами.

Налоговые льготы имеют большое стимулирующее значение для развития приоритетных отраслей, отдельных производств, регионов страны и экономики в целом. Скидки, ослабляя налогообложение, улучшают материальное положение физических лиц, отдельных групп населения. Скидки и льготы для предпринимателей стимулируют процесс производства.

В законодательном порядке могут устанавливаться определенные льготы по налогам в различных формах. К их числу относятся: необлагаемый минимум объекта налога изъятие из обложения определенных элементов объекта налога освобождение от уплаты налогов отдельных лиц или категорий плательщиков понижение налоговых ставок вычет из налогового платежа за расчетный период целевые налоговые льготы, включая налоговые кредиты (отсрочку взимания налогов) прочие налоговые льготы.

Государство использует налоговые льготы как один из главных налоговых инструментов регулирования экономики. Изменяя величину налоговых льгот, оно может воздействовать на экономическую ситуацию. Обычно льготное обложение прибыли, доходов предусматривается в период спада производства.

Снижение ставки налогообложения ведет к росту производства, который в дальнейшем компенсирует временное уменьшение поступлений. Повышение роста производства без инфляции достигается главным образом умелым манипулированием налоговыми ставками, налоговыми льготами и прогрессивным налогообложением.

Таким образом, противоречие между необходимостью максимального увеличения доходов государства на основе стимулирования роста производства и ограниченными возможностями хозяйствующих субъектов и населения преодолевается через налоговые ставки, льготы и налоговую базу.

В зависимости от сферы применения различаются налоговые льготы общие, предназначенные всем плательщикам соответствующего налога, и специальные, предоставляемые отдельным группам плательщиков. Именно специальные налоговые льготы используются государством для регулирования рыночной экономики. Важно предвидеть экономические последствия введения этих льгот, оперативно реагировать и менять механизм налогообложения (и в первую очередь — налоговые льготы). В любом случае льготы, предоставленные определенным сферам хозяйства или категориям плательщиков, должны обеспечивать им ускоренное развитие.

В зависимости от органа, их предоставляющего, льготы подразделяются на предоставленные республиканской властью и льготы местных органов власти. Первые преследуют общегосударственные цели, вторые имеют местную значимость.

На практике налоговые льготы могут классифицироваться по получателям — хозяйствующим субъектам и гражданам. Юридические лица получают в результате официального освобождения части доходов от налогов дополнительный капитал для производства. Снижение налогов с физических лиц благодаря налоговым скидкам и льготам обеспечивает им увеличение возможностей для расширения потребительских расходов или сбережений. Дополнительные потребительские расходы и сбережения населения также могут через кредитную систему стимулировать рост производства.

В Республике Беларусь льготный режим налогообложения воздействует на структуру производства, развитие приоритетных для республики отраслей экономики. Таковыми являются: развитие агропромышленного комплекса и всей инфраструктуры, связанной с его обслуживанием внедрение механизма структурной инвестиционной политики, ориентированной на использование интеллектуального потенциала и развитие трудоемких и особенно наукоемких отраслей и производств развитие валютоокупаемых отраслей для обеспечения конкурентоспособности на мировых рынках структурная перестройка и поддержка конверсии предприятий военно-промышленного комплекса развитие предпринимательства и бизнеса привлечение иностранных инвестиций для развития новых технологий, способствующих экономическому росту экономики и др.

Налоговые льготы должны способствовать не только развитию наиболее приоритетных и важных отраслей экономики, но и решению проблем регионального развития страны, стимулирующему приток дополнительного капитала в республику. Льготный режим может временно распространяться на свободные экономические зоны при необходимости на отрасли, функционирующие в экономически отсталых районах республики.

Предоставление налогового кредита в Республике Беларусь регламентируется Указом Президента Республики Беларусь №493 «Положение о порядке предоставления налогового кредита». В настоящем Положении определяется порядок предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям государственной поддержки в виде изменения установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов и таможенных платежей (далее - налоги) в форме налогового кредита с единовременной либо поэтапной уплатой суммы налогов в период действия этого кредита (далее – налоговый кредит).

Под налоговым кредитом понимается перенос установленных законодательством сроков уплаты налогов, приходящихся на период действия налогового кредита. Налоговый кредит может предоставляться по одному или нескольким видам налогов в отношении всей либо части их суммы. Налоговый кредит не предоставляется: по налогам, срок уплаты которых уже наступил по платежам, поступающим в государственные целевые бюджетные фонды.

Налоговый кредит может быть предоставлен по решению Президента Республики Беларусь при наличии одного из следующих оснований: угрозы экономической несостоятельности (банкротства) — на срок от одного года до трех лет если производство и (или) реализация товаров (работ, услуг) носят сезонный характер — на срок от одного месяца до одного года

Размер налогового кредита не должен превышать: суммы налогов, подлежащей уплате в течение срока, на который предоставляется налоговый кредит суммы таможенных платежей, подлежащей уплате в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь, в течение срока, на который предоставляется налоговый кредит.

За пользование налоговым кредитом юридические лица и индивидуальные предприниматели уплачивают проценты в размере 1/2 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день уплаты суммы налогового кредита.

В случае неуплаты в установленный срок суммы налогового кредита и (или) процентов за пользование таким кредитом налоговые или таможенные органы в соответствии с законодательством производят взыскание этой суммы с начислением пени в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день взыскания.

Начисление пени за несвоевременное погашение налогового кредита производится на несвоевременно погашенную сумму налогового кредита за период пользования этим кредитом начиная со дня, следующего за днем окончания срока уплаты этой суммы, установленного налоговым законодательством, до ее уплаты, включая день внесения суммы в бюджет.

При не целевом использовании суммы налогового кредита или товаров, в отношении которых он предоставлялся, юридические лица и индивидуальные предприниматели утрачивают право пользования налоговым кредитом, а суммы налогов, таможенных платежей и процентов за пользование кредитом взыскиваются за период его пользования с начислением пени за каждый день просрочки в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день взыскания.

Налоги, по уплате которых предоставлен налоговый кредит, а также проценты за пользование налоговым кредитом зачисляются в доход бюджета на соответствующие подразделы бюджетной классификации, предусмотренные для учета поступления налогов, по которым предоставляется налоговый кредит.

Консультация: Кто имеет право на налоговые льготы

Сейчас проходит кампания по декларированию гражданами доходов, полученных в 2009 году. Кто имеет право на налоговые льготы? Какие доходы облагаются налогами, а какие нет? Насколько удобно налоговое законодательство? На вопросы ответил заместитель министра по налогам и сборам Александр Дорошенко (А.Д.).

Нагрузка сокращается

Главный бухгалтер . Налоговая система в Беларуси одна из самых громоздких и сложных. При этом каждый год мы декларируем намерение войти в топ стран с прогрессивными налоговыми системами. Когда же это произойдет?

А.Д. Прежде всего хочу сказать, что каждая страна должна определить для себя, какую цель она преследует: простоту исчисления налогов или четкий контроль за их расчетом и уплатой при прозрачности ведения бизнеса. Сегодня в ежегодном рейтинге «Уплата налогов–2010. Международный обзор», подготовленном Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией, Франция, например, стоит на 59–м месте по налогообложению, США — на 61–м, Австрия — на 102–м, Япония — на 123–м. Одним из важнейших критериев определения позиции в таком исследовании является подсчет количества часов, затраченных бухгалтерами на исчисление налогов. Что касается Беларуси, налог рассчитать несложно: определяется налогооблагаемая база и умножается на ставку налога. В нашей стране постоянно ведется работа по совершенствованию системы налогового администрирования. В частности, с этого года отменена обязанность по ведению налогового учета, а также определенных первичных документов, сокращено количество налогов. И министерством такая работа будет продолжена.

Доход из–за границы

Алексей, Гомель . Правда ли, что у нас с Россией отменено двойное налогообложение? Если я езжу на подработку в Москву и там с меня берут налог, должен ли я платить налог в Беларуси?

А.Д. Если вы являетесь налоговым резидентом Беларуси, то есть проживаете в республике свыше 183 календарных дней в году, то доходы, полученные в России, подлежат налогообложению на территории нашей страны. Чтобы избежать двойного налогообложения, вам необходимо представить в налоговую инспекцию по месту жительства документы о полученном за границей доходе и уплаченной сумме налога, заверенные налоговым или иным компетентным органом России. В этом случае вам будет произведен зачет уплаченного в России налога.

Витя: С полгода назад в газетах писали, что у нас могут ввести систему Tax Free. Есть ли какие–то подвижки в этом вопросе?

А.Д. Это компетенция таможенных органов и Министерства торговли, ответственного за определение магазинов, которые будут выдавать документ на возврат НДС при пересечении товара через границу. В настоящее время вопрос урегулирован с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, находящимися в Беларуси.

Трудности перевода

Вадим, Минск . Мой папа живет в Германии. Иногда он присылает мне деньги. Должен ли я платить с них налог?

А.Д. Нет. Полученные от родителей деньги не являются доходом, подлежащим налогообложению.

Людмила Добровольская, Любань: В январе прошлого года моя племянница из Украины прислала по системе Western Union 200 долларов.

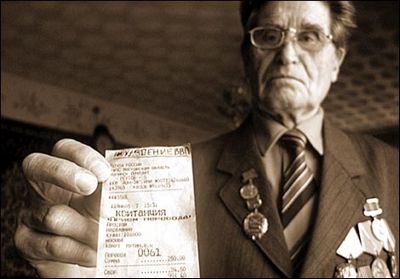

Льготы пенсионерам в 2015 году

Категории: Льготы | февраля 17, 2015

Источники:

, , , , ,

Следующие статьи:

Комментариев пока нет!

Льготы по уплате налогов для пенсионеров мвд

Льготы по уплате налогов для пенсионеров мвд Льготы на транспортные средства московской области

Льготы на транспортные средства московской области Какие существуют льготы для матерей одиночек

Какие существуют льготы для матерей одиночек Что нужно сделать для вступления в наследство

Что нужно сделать для вступления в наследство Льготы по таможенным платежам узбекистан

Льготы по таможенным платежам узбекистан