Льготы по системе социального обеспечения

Льготы по системе социального обеспечения

С. 558-582.

Законодательство о социальном обеспечении предусматривает широкий спектр льгот для инвалидов, престарелых, семей, имеющих детей. К их числу относятся:

бесплатный или льготный проезд на городском транспорте транспорте пригородного сообщения, а также на железнодорожном, воздушном и водном, междугородном автомобильном транспорте

льготы по оплате жилья, коммунальных услуг и топлива

бесплатная установка телефона

налоговые льготы

льготы по предоставлению ссуды на жилищное строительство

первоочередное бесплатное предоставление жилья

льготы по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение

льготы по предоставлению медико-социальной помощи и обеспечению лекарственными препаратами

обеспечение транспортными средствами

льготы по протезированию и т. д.

Вариант 9. Льготы по системе социального обеспечения

Список использованных источников и литературы

9. Льготы по системе социального обеспечения

Льготы - Преимущества, дополнительные права, предоставляемые определенным категориям граждан или отдельным организациям, предприятиям, регионам. Чаще всего такие преимущества имеют форму полного или частичного освобождения от уплаты налогов (налоговые льготы) и от внесения других обязательных платежей (например, бесплатный проезд в общественном транспорте), а также освобождения от выполнения общих для всех обязанностей или форму дополнительных выплат (повышенные стипендии, пенсии, пособия). Адресные (именные) льготы предоставляются конкретным лицам или организациям по решению государственных органов.

Льготы инвалидам

Инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями с учетом льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", по обеспечению жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг, по получению земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства в соответствии с установленным порядком и положениями Правил.

Основаниями признания инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов, нуждающимися в улучшении жилищных условий для принятия на учет являются:

обеспеченность жильем на каждого члена семьи ниже уровня, устанавливаемого органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

проживание в жилом помещении (доме), не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям

проживание в квартирах, занятых несколькими семьями, если в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними (по заключению государственных или муниципальных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения) в одной квартире невозможно

проживание в смежных неизолированных комнатах по две и более семьи при отсутствии родственных отношений

проживание в общежитиях, за исключением сезонных и временных работников, лиц, работающих по срочному трудовому договору, а также граждан, поселившихся в связи с обучением

проживание длительное время на условиях поднайма в домах государственного, муниципального и общественного жилищного фонда, либо найма в домах жилищно-строительных кооперативов, либо в жилых помещениях, принадлежащих гражданам на праве собственности, не имеющим другой жилой площади.

Задача 9. 31 марта 2002 г. За назначением пенсии обратилась семья В. П. Леонова, которая состоит из жены в возрасте 23 лет (студентки дневного отделения вуза) Задача №9. 31 марта 2002 г. За назначением пенсии обратилась семья В. П. Леонова, которая состоит из жены в возрасте 23 лет (студентки дневного отделения вуза) и годовалого ребенка, уход за которым осуществляет мать Леонова (не работает)

Курсовая ПСО.docx

Льготы реально функционируют на всех уровнях социальной иерархии, оказывают существенное влияние на социально-экономические отношения, финансируются государством и другими субъектами хозяйственной деятельности. Льготы являются органичной частью общественного сознания, элементом повседневной социальной и экономической практики, выступая традиционным для России способом разрешения наиболее злободневных трудовых и социальных проблем.

Современная система социальных льгот сложилась в основном в 1990-е годы, когда было принято около 80 федеральных законов, регламентирующих порядок предоставления льгот и дотаций, а также более 100 поправок к ним. В целом, для данной системы характерен категориальный принцип их предоставления, во многом унаследованный от советской системы.

Законодательством предусмотрено большое количество категорий получателей льгот, включающие как традиционные категории, так и военнослужащих, госслужащих, работников бюджетной сферы.

Система государственных льгот была призвана частично компенсировать населению низкие заработки, неблагоприятные условия труда, а в ряде случаев служить дополнительным стимулом по привлечению к различным видам деятельности и признанием особых заслуг той или иной группы населения. С началом реформ сфера действия льгот была расширена, они начали применяться с целью сглаживания недостатков системы государственной компенсации за причиненный вред здоровью граждан в результате катастроф техногенного характера.

В Российской Федерации система социальных пособий и льгот включает общенациональные, региональные и отраслевые компоненты. Источниками их финансирования являются федеральный бюджет, бюджетная система субъекта Российской Федерации и внебюджетные фонды, в состав которых входят Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд занятости, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социальной поддержки населения.

Современная система социальной помощи содержит большое число разнообразных льгот, принятых в разное время, в различных социальных условиях и по различным основаниям. Так как условия постоянно изменяются (особенно при переходе от одной системы хозяйствования к другой), необходима постоянная ревизия и системы льгот. Для этого требуется четкое осознание того, каковы же правовые и экономические основания, по которым могут и должны устанавливаться или отменяться льготы. Несмотря на то, что льготы устанавливаются отдельно по различным отраслям и направлениям, и основания их предоставления могут различаться, система льгот как таковая представляет собой целостную систему, имеющую нечто общее в своей основе, что позволяет проводить анализ этого общего, присущего как системе льгот в целом, так и отдельным ее компонентам.

Теоретическая неразработанность структуры льгот ведет к смешению социальных, трудовых, профессиональных льгот, их применению на несвойственных для них уровнях, дезорганизует социальную политику государства. Из полезного инструмента регулирования экономических отношений льготы превращаются в обузу для государства и источник разочарования граждан и хозяйствующих субъектов в проводимой государством социальной политике. При всем разнообразии целей и функций льгот, а также отраслей и сфер, где они разрабатываются и применяются, объединяющей является сфера экономики труда как интегрирующая в единое целое трудовые и социальные проблемы общества. Для решения этих проблем именно в социально-трудовом аспекте и предназначены льготы.

Реальная практика хозяйствования в условиях рынка сделала льготы весьма востребованным и широко эксплуатируемым механизмом экономических отношений. Льготы прочно укрепились в коммерческом секторе, однако их дальнейшее развитие сдерживается отсутствием необходимых теоретико-методологических и методических разработок. В результате многие хозяйствующие субъекты применяют льготы стихийно, необоснованно, без должной экономической проработки, что ведет к значительному снижению полезного эффекта. При этом за государством остается роль правового закрепления и обеспечения интересов, как граждан, так и хозяйствующих субъектов, на основе протекционизма решения наиболее актуальных социальных проблем. Важной функцией государства в вопросе льгот является также проведение научных исследований в интересах хозяйствующих субъектов различных форм собственности, просветительская работа, пропаганда льгот и формирование соответствующего общественного сознания.

Тема данной курсовой работы «Льготы по системе социального обеспечения» актуальна тем, что проблема повышения уровня жизни граждан остается по-прежнему острой. По большому счету государство обязано защитить тех людей, кто в силу возрастных причин и состояния здоровья не может обеспечить себе достойный уровень жизни.

Объектом данной работы являются льготы по системе социального обеспечения.

Предметом курсовой работы является реализация льгот гражданам Российской Федерации.

Целью данной работы является теоретическое рассмотрение льгот по системе социального обеспечения.

В задачи работы входит:

дать общую оценку социальным льготам рассмотреть современную систему социальных льгот в РФ охарактеризовать социальные льготы, их классификации, виды.Структура курсовой работы включает введение, два раздела, заключение и перечень использованных источников.

- СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

1.1 Основные структуры системы социального обеспечения

Одним из важных факторов, влияющих на эффективность социального обеспечения, является такой социальный норматив как бюджет прожиточного минимума. К сожалению, этот принцип в настоящее время существует больше теоретически, нежели практически, так как ухудшающееся социально экономическое положение не позволяет окончательно определить эту константу. Считается также, что минимум пенсии должен соответствовать минимуму заработной платы, но, однако уровень минимальной зарплаты оказался величиной непостоянной, да и практика показала, что финансово-экономическое положение страны не позволяет прогрессивно увеличивать эти важнейшие социальные показатели.

Государство уделяет значительное внимание вопросам охраны материнства и детства. Специальные пособия, связанные с этими вопросами, а также пособия по временной нетрудоспособные и некоторые другие выплачиваются за счет фонда социального страхования, Пенсионного Фонда и других внебюджетных фондов.

Современная система социального обеспечения предусматривает новый вид социальной помощи населению - пособие по безработице. В свете расширения социальной помощи система денежных выплат гражданам с целью их социальной поддержки включает новые виды дополняющие систему пособий, такие как компенсационные выплаты. Такие выплаты адресованы пока еще узкому кругу лиц нуждающихся в социальной поддержке по обстоятельствам, не зависящим от гражданина.

Необходимым элементом федеральной системы социального обеспечения наряду с пенсионной системой и системой обеспечения граждан пособиями является система социального обслуживания престарелых, нетрудоспособных и семей с детьми. В комплекс социальных услуг входят услуги, оказываемые в медико-социальных учреждениях, содержание детей в детских учреждениях бесплатно либо со скидкой, профессиональное обучение и трудоустройство лечения как вид профилактическую, реабилитационную, инвалидов, обеспечение инвалидов транспортными средствами и средствами передвижения, а также протезно-ортопедическая помощь.

Система медицинской помощи и социальной помощи включает: диагностическую, протезно-ортопедическую и зубопротезную помощь, а также меры социального характера по уходу за больными, нетрудоспособными, инвалидами, включая выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Гарантии осуществления медико-социальной помощи закреплены законодательством. Также в условиях переходного периода большое значение приобретает такой самостоятельный вид социального обеспечения как бесплатная лекарственная помощь, либо со скидкой, и обеспечение нуждающихся в подобном виде услуг путевками для санаторно-курортного лечения либо бесплатно, либо со скидкой.

Система льгот по системе социального обеспечения предоставляемых государством адресована ветеранам, военнослужащим и их семьям, работникам МВД и их семьям и другим некоторым категориям граждан. Эти льготы включают скидки по оплате жилья, коммунальных услуг и топлива и бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов на железнодорожном, воздушном, водном или междугородном автомобильном транспорте, скидку на установленную плату за пользование телефоном.

В настоящее время доля населения, имеющего право на получение социальных гарантий, льгот и выплат, установленных законодательными актами Российской Федерации, оценивается на уровне 70% всего населения Российской Федерации, т.е. около 100 млн. человек могут претендовать на получение социальных выплат и льгот. Только 9 видами социальных пособий и компенсаций (включая ежемесячное пособие на ребенка) охвачено более 45,5 млн. чел. На федеральном уровне установлено около 156 видов социальных выплат, льгот, пособий, дотаций, оказываемых 236 различным категориям населения (например, таким категориям как ветераны, дети, инвалиды, учащаяся молодежь и т.д.).

Распределение общей суммы денежных средств, получаемых населением по этим направлениям социальной защиты, складывается следующим образом: только четверть общей суммы реализуемых всеми домохозяйствами льгот и пособий приходится на долю домохозяйств со средним доходом ниже прожиточного минимума домохозяйства, в то время как на долю домохозяйств со средним доходом выше прожиточного минимума домохозяйства - три четверти. Такое положение связано с тем, что практически все социальные пособия, выплаты и льготы, установленные на федеральном уровне, предоставляются на основе категориального принципа.

- Льготы как вид социальной помощи населению

в системе социального обеспечения

Льгота в обычном понимании - это преимущество в чем-то, перед кем-то. Социальная льгота - это льгота для соответствующих категорий граждан, выделенных по определенным признакам, которые дают основания для их дополнительной социальной защиты. Определенные признаки - соответствующий возраст, болезнь, нетрудоспособность, инвалидность, многодетность, сиротство и другие жизненные обстоятельства, вызывающие необходимость особого внимания, повышенной заботы о данном человеке по сравнению с другими гражданами. Социальная льгота - правовое понятие, ее содержание закреплено в правовой норме, порождающей определенные права и

обязанности. Есть льготы и другого характера, например для судей, депутатов Федерального Собрания, граждан, проходящих военную службу, службу в органах внутренних дел и т.д. Льготы для таких граждан назвать социальными вряд ли можно: они не нуждаются в социальной защите. Эти льготы, следовательно, не по системе социального обеспечения, а по роду деятельности, служебному положению.

К числу основных функций социальных льгот относятся:

функция дополнительного материального обеспечения их получателей компенсационная регулятивная стимулирующая поощрительная психологическая.Льготы в системе социального обеспечения. Пенсионная реформа

Подобные документы

Необходимость проведения пенсионной реформы в Российской Федерации, ее основные цели, задачи и направления. Управление средствами пенсионных накоплений, контроль за их сохранностью. Оценка эффективности и изъяны пенсионной реформы, ее дальнейшее развитие.

Исследование системы льгот как способа социальной защиты населения. Основные предпосылки и сущность системы замены социальных льгот денежными выплатами и компенсациями. Изменения действующего законодательства в области льгот по социальному обеспечению.

Понятие гарантий, социальных льгот, муниципального служащего. Значимость льгот и преимуществ в системе социального обеспечения. Гарантии и льготы для муниципальных работников. Проблема создания положительного, делового имиджа государственной службы.

Понятие и виды льгот по системе социального обеспечения в Республике Беларусь, круг лиц, пользующихся ими. Предоставление инвалидам средств передвижения и компенсация расходов на их транспортное обслуживание. Права и льготы, предоставляемые ветеранам.

реферат

Экономический анализ пенсионной реформы России, ее распределительные аспекты, проблемы и перспективы развития. Характеристика различных этапов проведения пенсионных реформ. Стратегия развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030 года.

Хронологическая последовательность основных этапов пенсионной реформы и их результаты, характеристика нормативно-правовых актов. Государственные органы, регулирующие пенсионную систему. Проблемы современного этапа пенсионной реформы и пути их решения.

Понятие и сущность льгот в сфере пенсионного обеспечения, особенности правового регулирования по действующему Российскому законодательству. Льготы малоимущим, по оплате жилья и коммунальных услуг, в медицине и другие социальные льготы, пособия и выплаты.

Пенсионное обеспечение - элемент социальной политики государства. Пожилые как демографическая группа сущность пенсионной реформы в Российской Федерации, система персонифицированного учета. Деятельность Управления пенсионного фонда РФ г. Магнитогорска.

Тема работы - налоговая система. Понятие налоговых льгот. Виды налоговых льгот в Украине. Налоговая политика Украины. Налоговые льготы как инструменты налогового регулирования. Виды налоговых льгот: освобождение, изъятие, скидки и налоговый кредит.

контрольная работа

Характерные признаки льготы как общенаучной категории. Характеристика и признаки льгот в финансовом праве, особенности их предоставления, принципы льготирования. Формы налоговых льгот и налоговых вычетов. Классификация специальных налоговых режимов.

Устройство пенсионной системы Российской Федерации. Назначение и выплата профессиональных льготных пенсий, связанных с особыми условиями труда. Пенсионная реформа в России. Общая структура трудовой пенсии. Основные условия программы софинансирования.

реферат

Теоретический анализ социальных льгот в социально-культурной сфере. Изучение сущности и дифференциации социальных льгот. Особенности таких льгот в здравоохранении, сфере образования, бытового обслуживания. Описание видов социальных льгот детей-сирот.

Основные этапы становления систем социального обеспечения. Понятие и функции социального обеспечения. Формирование Российской федеральной системы социального обеспечения. Формы социального обеспечения. Пенсионная система и иные денежные выплаты.

Теоретические основы административной реформы в России на современном этапе ее развития. Основные этапы проведения в стране административной реформы. Составление плана преобразований в системе управления Российской Федерации и государственной власти.

дипломная работа

Сущность, основные задачи и компоненты административной реформы. Структура и система органов исполнительной власти. Основные элементы административной реформы в Российской Федерации. Реформа контрольно-надзорных органов. Упразднение избыточных функций.

Источники и методы формирования доходов бюджета Пенсионного фонда. Средства федерального бюджета и уплата страховых взносов. Пенсионная реформа и концепция организации Российской пенсионной системы. Определение размера пенсионных выплат трудовой пенсии.

Концепция социальной защиты населения в Российской Федерации. Предмет и метод права социального обеспечения. Структура системы права социального обеспечения. Характеристика пенсионной системы. Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации.

История возникновения и развития пенсионного страхования в России. Основные причины и обоснование необходимости реформирования государственной пенсионной системы. Современное состояние системы пенсионного страхования. Программа пенсионной реформы.

дипломная работа

Рассмотрение структуры Пенсионного Фонда Российской Федерации, а также его нормативно-правового обеспечения. Характеристика особенностей пенсионной реформы в России. Анализ структуры финансового обеспечения данного социального института государства.

дипломная работа

Современное состояние пенсионной системы России и пенсионная реформа. Условия назначения пенсий, страховой стаж, размеры пенсий. Направления совершенствования пенсионного законодательства. Основные различия между старой и новой пенсионными системами.

Социальное страхование

1. Сущность социального страхования

2. Социальное страхование РФ

3. Социальное страхование в странах ЕС

4. Социальное обеспечение США

Заключение

Список литературы

Введение

Одним из столпов социальной политики рыночных экономик является обязательное социальное страхование, механизмы которого позволяют справедливо и эффективно аккумулировать и целенаправленно распределять финансовые ресурсы, обеспечивая медицинскую помощь и социальную защиту работающим и членам их семей в случаях наступления соответствующих рисков.

Социальное страхование (как правовая, организационная и финансовая система), оформившееся в конце 90-х годов ХIХ в. в Германии, продемонстрировало свою высокую результативность и впоследствии получило широкое распространение в Западной Европе, а после Второй мировой войны - и в большинстве стран на других континентах.

В начале ХХ столетия средняя продолжительность жизни была крайне низкой, трудовой жизни – весьма значительной, период же жизни после выхода на пенсию – коротким. При этом пожилые люди почти всегда испытывали материальную зависимость от своих детей. Одним словом, старость была синонимом бедности. Кроме того, практически отсутствовала защита от других видов социального риска: свирепствовали инфекционные заболевания доступ к медицинскому обслуживанию оставался весьма ограниченным. К тому же оно было дорогим. В результате болезней, несчастных случаев на производстве и в быту работники и их семьи сталкивались с нуждой, а нередко и с понижением социального статуса безработица вела к нищете.

Введение социального страхования позволило многие из этих рисков материальной необеспеченности существенно смягчить, а в дальнейшем предпринять меры по их предупреждению и снижению. Уровень бедности среди лиц пожилого возраста в западных странах сегодня зачастую ниже уровня бедности остальных групп населения, а продолжительность жизни после выхода на пенсию составляет 10-20 и более лет.

1. Сущность социального страхования

Государственное социальное страхование - государственная система материального обеспечения граждан РФ в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, а так же семей, в которых есть дети.

Государственное социальное страхование находится в ведении органов законодательной и исполнительной власти, формирующих государственный бюджет и его расходную часть. Пособия и льготы, поступающие населению через эту систему, устанавливаются законодательными и нормативными актами. Они распределяются по принципу солидарности, который означает, что выплаты не зависят от уплачиваемых гражданином налогов и страховых взносов и определяются только степенью нуждаемости.

Основными видами социального обеспечения являются: обеспечение граждан РФ различными видами пособий по государственному социальному страхованию и иных социальных пособий.

Социальное страхование – это механизм реализации социальной политики государства, основа организации социальной защиты населения.

Социальное страхование является также «формой социальной защиты экономически активного населения от различных рисков, связанных с потерей трудоспособности, на основе коллективной солидарности возмещения ущерба». Государственное социальное страхование – установленная государством и регулируемая нормами права система материального обеспечения работников в старости в случае временной или постоянной утраты трудоспособности, членов семей работников (или потере кормильца), а также охраны здоровья работников и членов их семей. Государственное социальное страхование осуществляется за счет специальных фондов, образуемых из обязательных взносов работодателей и, в некоторых случаях, работников, а также дотаций из федерального бюджета на материальное обеспечение работников и членов их семей.

Исторически определились три формы организации систем социального страхования:

Коллективное (страхование, организуемое профсоюзами)

Государственное

Смешанное (основанное на взаимодействии государства и профсоюзов).

Коллективное страхование представляет собой самую раннюю форму социальной защиты. Оно появилось в Европе во второй половине XIX века вместе с профсоюзами, отстаивающими права наемных работников перед работодателями и государством. Характерным примером в этом отношении является Англия, где социальное обеспечение осуществлялось как коллективная самопомощь и самострахование путем создания касс взаимопомощи, больничных касс, касс по безработице.

Государственное социальное страхование, введенное в Германии в 1883 г. в рамках социальных реформ, проводимых Бисмарком, стало первым в истории законодательным решением вопроса социальной защиты населения. Были изданы законы о страховании на случай болезни, затем о страховании по инвалидности и старости. Эти виды страхования должны были осуществлять больничные кассы, кассы предприятий и свободные кассы взаимопомощи. Страховые взносы устанавливались законом и уплачивались работодателями и работниками пропорционально: одна треть и две трети суммы взносов, соответственно.

Смешанная форма социального страхования впервые возникла в Швейцарии. При муниципалитете г. Берна в 1893 г. была учреждена касса по страхованию на случай безработицы, управление которой осуществляла комиссия, состоящая из работодателей, представителей профсоюзов и муниципалитета. Членство в кассе было добровольным. Туда мог вступить гражданин страны и после девяти месяцев уплаты страховых взносов он получал право на пособие по безработице сроком на 70 дней в течение года.

В России социальное страхование зародилось в начале ХХ в. одновременно с развитием системы фабричной медицины. На предприятиях создавались больничные кассы, членство в которых было добровольным. Их правления состояли из представителей рабочих и работодателей. Основной задачей таких касс являлась компенсация работникам ущерба от несчастных случаев на производстве. В 1912 г. законом Государственной Думы было введено обязательное больничное страхование работающих граждан, которое должны были осуществлять больничные кассы. В 1916 г. в России было 2043 больничные кассы, насчитывающие 1962 тысячи членов.

Наряду, собственно, с социальным страхованием, складывалась еще одна система социальной защиты населения – государственное социальное обеспечение, осуществляемое за счет налоговых поступлений в бюджет. При этом государство самостоятельно, решениями своих властных органов определяло, кому, в каких размерах и при каких условиях следует оказывать социальную помощь.

Коллективное социальное страхование имеет те же цели и задачи, что и государственное. Однако его объект значительно уже: он ограничивается трудовым коллективом, профсоюзом, отраслью или регионом. Страховые фонды коллективного социального страхования образуются за счет работников и работодателей. Однако, в отличие от государственных, они являются независимыми самоуправляемыми организациями, форма которых устанавливается государственным социальным законодательством. Коллективным социальным страхованием могут заниматься любые страховые организации, получившие от государства в установленном порядке разрешение на этот вид деятельности. Ими могут быть страховые компании, общества взаимного страхования, страховые кассы. Управление в системах коллективного страхования осуществляется либо страховой компанией, либо выбираемыми страхователями органами самоуправления, либо доверенными лицами на основе договора траста.

Распределение фондов коллективного страхования происходит на основе принципа субсидиарности: выплаты осуществляются в зависимости от нуждаемости, но с учетом того, в течение какого времени страхователь платил взносы в этот фонд. Обычно в коллективном социальном страховании устанавливаются тарифы взносов, а также минимальные и максимальные пределы социальных выплат. Кроме того, могут устанавливаться границы доходов, в пределах которых страхователи обязаны уплачивать страховые взносы. За этими пределами они могут страховаться на добровольных началах или не страховаться вовсе.

Государственное социальное страхование имеет своим объектом все население в целом или отдельные социальные группы, выделенные по критериям наличия социальных рисков. Условия государственного социального страхования устанавливаются законодательными и нормативными актами и носят обязательный характер. Управление фондами государственного социального страхования осуществляется специальными государственными финансово-кредитными учреждениями, создаваемыми при органах законодательной или исполнительной власти.

2. Социальное страхование РФ

Начало становлению нового Российского социального страхования было положено в конце 1990 г. созданием двух государственных внебюджетных фондов: 22 декабря был организован Пенсионный фонд РФ (ПФР), а 25 декабря — Фонд социального страхования РФ (ФСС). Создание Пенсионного фонда являлось логичным следствием реализации нового Закона «О государственных пенсиях в РСФСР», решение об учреждении ФСС диктовалось необходимостью реорганизации существовавшего ранее советского социального страхования в условиях распада Всесоюзной организации профсоюзов.

Переход к рыночной экономике, бюджетный кризис, рост неплатежеспособности хозяйствующих субъектов и населения естественным образом привели в начале 1990-х гг. к критическому состоянию и в других областях социальной защиты: охране здоровья и занятости населения.

Финансовый кризис государственного здравоохранения и легализация безработицы потребовали принятия в 1991 г. законов «О медицинском страховании граждан в РСФСР» и «О занятости населения в РСФСР». Реализация этих законов в части обеспечения дополнительных финансовых ресурсов предполагала создание новых внебюджетных фондов. Поэтому в 1992 г. были введены страхование по безработице и обязательное медицинское страхование, которые осуществлялись Государственным фондом занятости населения РФ (ГФЗ), федеральным и территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Таким образом, в начале 1990-х гг. Россия вернулась на путь всеобъемлющего социального страхования. Созданием новой страховой системы социальной защиты государство пыталось на практике поставить размеры социальной помощи в строгую зависимость от результатов функционирования экономики, а индивидуальные социальные выплаты — в зависимость от трудового вклада каждого работника. Данный подход полностью соответствует международной практике и имеет несомненное положительное значение с точки зрения реализации принципов социальной справедливости. Благодаря организации страховой системы удалось избежать наметившейся в конце 1980-х гг. тенденции резкого снижения доли расходов на социальную защиту в структуре ВВП: если в 1989 г. она составляла 10,8%, то в 1992 г. — 10,9 (8,4 — за счет внебюджетных фондов), в 1994 г. — 12,7% (8,6 — за счет внебюджетных фондов). К 1995 г. объем фондов социального страхования превысил объем всех социальных расходов государственного бюджета.

Социальное страхование является основным элементом системы социальной защиты РФ. По данным 1999 г. средства социального страхования составляют 69,3% в общем объеме расходов на социальную защиту. В течение всего периода своего существования система, социального страхования удерживает устойчивые позиции в экономике страны. Объем ее финансовых ресурсов не опускался ниже 8% ВВП, а в наиболее благоприятном 1997 г. даже достиг 9,7% ВВП. В объеме денежных доходов населения удельный вес страховых социальных выплат составляет 10—12%, а социальных трансфертов и бюджета — немногим более 3 %.

Система социального страхования РФ является государственной, т. е. страховые фонды находятся в собственности государства. Фонды социального страхования не ассоциированы с государственным бюджетом, называются внебюджетными фондами социального назначения и находятся в управлении и распоряжении специализированных финансово-кредитных учреждений, подотчетных законодательному органу — Федеральному Собранию и Правительству РФ. Бюджеты фондов на очередной финансовый год утверждаются федеральными законами. Социальное страхование в РФ носит для населения всеобщий характер, за исключением страхования временной нетрудоспособности, которое действует только для наемных работников.

3. Социальное страхование в странах ЕС

Современная система государственной социальной защиты населения в странах ЕС включает две организационные формы: социальное страхование и социальное обеспечение, финансируемое за счет средств государственного бюджета. Посредством этих двух форм перераспределяется 28% валового продукта стран — членов ЕС.

Во всех странах превалируют обязательные формы социальной защиты, основу которой составляет социальное страхование — 17,4% к ВВП в рамках всего Европейского союза. Вместе с тем три европейских государства — Великобритания, Нидерланды и Франция — не укладываются в рамки традиционных моделей социальной защиты.

В Великобритании социальное обеспечение, социальное страхование и дополнительное личное страхование имеют приблизительно одинаковое значение.

В Нидерландах средства, поступающие по личному страхованию, уже превысили размеры государственного социального обеспечения в 2 раза, а во Франции почти сравнялись. Если принять в расчет не только страховые премии данного года, но и все резервы (накопленные премии), то в Великобритании они превысят среднегодовой объем обязательных форм социальной защиты в 6 раз, в Нидерландах — в 5, а во Франции — в 1,4 раза. В целом по ЕС средства, накопленные страховыми компаниями и пенсионными фондами к 1999 г. превысили годовой оборот обязательной социальной защиты в 2 раза.

Следуя статистике, можно говорить о моделях социальной защиты, ориентированных на развитие коллективных и индивидуальных форм, которые призваны не заменить, а дополнить обязательные элементы. При всей сложности современных структур социальной защиты можно предложить некоторый переходный вариант существующих моделей социальной защиты, который представлен на 2.4. Реальная ситуация такова, что социальное страхование остается на сегодняшний день наиболее распространенным и весомым элементом системы социальной защиты большинства государств. В европейской экономической зоне объем средств, ежегодно проходящих через механизм социального страхования, в 2 раза превышает ассигнования государственного бюджета и в 3 раза — поступления на дополнительную защиту.

Включение той или иной формы социальной защиты в социальное страхование или в социальное обеспечение определяется в основном особенностями социальной политики в данной стране. Например, помощь семьям с детьми в Германии осуществляется за счет средств государственного бюджета, а во Франции — за счет фондов социального страхования. Финансовое участие государственного бюджета преобладает только в Дании, тогда как в Нидерландах, Германии, Франции, Бельгии основная часть средств на социальную защиту поступает через социальное страхование. В Скандинавских странах и Великобритании бюджетное финансирование и социальное страхование имеют приблизительно одинаковое значение.

Системы социального страхования развитых европейских стран имеют общие особенности и демонстрируют схожие тенденции в своем развитии, несмотря на национальную специфику. Прежде всего, это относится к функциональной организации социального страхования, формам его проведения и видам социальных выплат.

4. Социальное обеспечение США

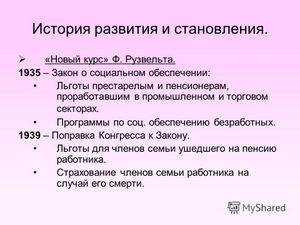

Система социального обеспечения США возникла в результате масштабных реформ, проведенных в середине 1930-х годов.

Изначально США были преимущественно аграрной страной - вплоть до 1870 года более половины трудоспособного населения были фермерами. В последующие годы индустриализация и урбанизация создали условия, при которых рабочие становились более зависимыми от продолжительного потока денег, необходимых для содержания их семей.

Традиционно, в американских деревнях и городах местные власти осознавали свою обязанность помогать нуждающимся семьям, которые были не в состоянии прокормить себя или удовлетворить свои минимальные потребности с помощью соседей и родственников. Помощь обеспечивалась, в основном, посредством создания программ по облегчению бедности, работных и благотворительных домов. Со временем, помощь нуждающемуся населению начала оказываться в более организованной форме - путем предоставления денежных пособий определенным категориям нуждающихся.

Еще до Первой Мировой войны во многих штатах США действовали законы о материнских пособиях, которые давали возможность детям, не получающим отцовского содержания, жить со своими матерями, и избегать приютов. В середине 1920-х годов некоторые штаты начали первые попытки по созданию системы выдачи пенсий пожилым и нетрудоспособным гражданам. Постепенно, в условиях высоких темпов индустриализации, штаты и федеральное правительство осознали необходимость создания системы социального обеспечения. Во многом, США базировались на опыте Германии, которая первой в мире (в 1883 году при канцлере Отто фон Бисмарке) создала систему государственного социального обеспечения.

В США, как и в большинстве индустриальных стран мир, система социального страхования первоначально была введена в виде выплат компенсаций рабочим. В 1908 году был принят первый закон о выплате компенсаций государственным служащим, выполняющим работы, сопряженные с различного рода опасностями. К 1929 году подобные нормативные акты были приняты почти во всех (за исключением четырех) штатах. Данные законы возложили на компании обязательства по выплате компенсаций людям, пострадавшим на рабочих местах или, в случае их смерти, оказания финансовой помощи их семьям.

В 19-ом веке была основана система пенсионных выплат для некоторых категорий государственных служащих (в основном, учителей, полицейских и пожарных), которая получила более широкое распространение к 1920 году. После окончания Первой Мировой войны федеральные власти США предоставили ряд компенсационных пособий лицам, отслужившим в вооруженных силах: денежные компенсации ветеранам, получившим ранения во время военных действий, пенсии вдовам погибших военных, а также безвозмездное предоставление земельных участков. Позднее компенсации производились в виде выделения служебных пенсий и обеспечения домашнего ухода. После Первой Мировой войны были заложены основы полномасштабного обеспечения льгот в области медицинского обслуживания ветеранов.

Развитие системы социального обеспечения носило прагматический характер. Любые предложения об изменениях в системе социального обеспечения, как правило, являлись попытками решить проблему в какой либо специфической области, и редко носили общенациональный характер. Другая особенность системы социального обеспечения США - высокая степень децентрализации политики в этой сфере. Некоторые программы почти полностью проводятся федеральным правительством, другие - местными органами власти или властями штатов, а некоторые программы представлены совместным участием всех трех уровней управления. Важную роль в деле децентрализации программ социального обеспечения сыграл также частный сектор, который обеспечивает значительную часть программ по предоставлению льгот в области здравоохранения и медицинского обслуживания, пенсионных выплат, пенсий по болезни и страхования жизни.

Однако беспрецедентный экономический кризис (Великая Депрессия) 1930-ых годов, ставший причиной невероятно высокой безработицы, показал, что ни правительства штатов, ни местные органы власти, ни частные компании оказались не в состоянии позаботиться о нуждающихся гражданах США. Ситуация требовала кардинального решения проблемы социального обеспечения на уровне федерального правительства. Поэтому, начиная с 1932 года федеральное правительство начало предоставлять, сначала кредиты, а потом и гранты правительствам штатов с целью предоставления прямых и трудовых пособий гражданам. Позднее, в 1935 году, президент США Франклин РузвельтFranklin Delano Roosevelt предложил на рассмотрение Конгрессу СШАUS Congress проект законодательства о системе социального обеспечения. Данный законодательный проект был основан на рекомендациях, сделанных членами специально созданного Совета по Экономической Безопасности. Вскоре был принят Закон о Социальном Обеспечении, который вступил в силу в августе 1935 года.

Закон предусматривал создание двух программ общенационального масштаба по социальному обеспечению пожилых и безработных. Первая программа заложила основу федеральной системы предоставления льгот престарелым и пенсионерам, проработавшим в промышленном и торговом секторах. Вторая программа предусматривала создание системы социального страхования для безработных. Законом также предусматривалось предоставление федеральных грантов штатам для обеспечения реализации программ по поддержке престарелых и инвалидов (в основном, слепых). Закон предусматривал также выделение федеральных грантов для обеспечения детей медицинскими услугами (система просуществовала до 1996 года).

Программа по социальному страхованию престарелых, тем не менее, не получила полного развития, пока не были приняты некоторые изменения в законе. Принятые Конгрессом в 1939 году поправки к Закону о Социальном Обеспечении, которые создали льготы для лиц, находящихся на иждивении у пенсионеров и больных рабочих, превратили систему страхования престарелых в семейную программу. В 1950-е годы программа была расширена и была распространена на многие другие профессии, которые первоначально были исключены из-за трудностей, связанных со сбором информации о размерах заработной платы в некоторых отраслях.

В 1956 году национальная система социального страхования была также значительно расширена за счет создания системы страхования в случае недееспособности. Так были введены льготы для инвалидов труда в возрасте 50 и старше и для детей-инвалидов. В 1958 году были приняты новые поправки к Закону, благодаря которым детям недееспособных рабочих также начали предоставлять льготы. В 1960 году был снят возрастной ценз, устанавливающий, что льготы, положенные недееспособным рабочим, могут получить лишь лица, достигшие 50-летнего возраста. Поправки 1972 года связали термин &ldquoСтоимость жизни&rdquo, на основе которого рассчитываются размеры пособий и пенсий, с Индексом Потребительских Цен (ИПЦ) - постоянно рассчитываемый экономистами коэффициент. В результате, любые изменения в показателе ИПЦ влекли за собой изменения в &ldquoстоимости жизни&rdquo - то есть, если цены на основные товары и услуги возрастают, то увеличивается и пенсия. Данными поправками былa также создана система Позднего Пенсионного Кредита, который предусматривал увеличение пенсионных выплат лицам, вышедшим на пенсию позднее положенного срока в 65 лет.

Поправки 1983 года сделали обязательным предоставление льгот гражданским федеральным служащим и служащим некоммерческих организаций. Поправки однако увеличили возраст, достижение которого давало служащим право выйти на полную пенсию с 65 до 67 лет. Кроме того, для некоторых категорий получателей льгот, с относительно высокими доходами, льготы стали налогооблагаемыми. Поправки 1994 года увеличили планку для страхования заработков рабочих с 50$ за квартал до $1 тыс. в год.

Одна из самых важных частей социального законодательства была создана поправками 1965 года к Закону о Социальном Обеспечении, в результате которых была создана система страхования здоровья престарелых МедикэрMedicare. Программа обеспечивает медицинские нужды лиц, достигших 65 и старше, независимо от уровня их дохода. Действие этой программы в последние годы сталкивалось с критикой со стороны пенсионеров: из-за постоянного роста цен на лекарства им становилось все сложнее приобретать их. В результате, в 2003 году были внесены дополнения в эту программу и часть средств, необходимых для покупки медикаментов, пенсионерам начало предоставлять федеральное правительство.

Заключение

Социальное страхование, по определению, это система отношений, с помощью которой формируются и расходуются фонды денежных средств для материального обеспечения лиц, не обладающих физической трудоспособностью или располагающих таковой, но не имеющих возможности реализовать ее по различным причинам.

Организация социального страхования в России базируется на следующих принципах:

1. Личная ответственность. Это означает, что работники сами участвуют в финансировании своего страхования, и общий размер выплат зависит от предварительных взносов работников и их страхового рынка.

2. Солидарность. Означает, что работодатели, наемные работники и государство принимают финансовое участие в страховании, при помощи взносов, направленных на обеспечение мене обеспеченных слоев населения.

3. Всеобщность. Социальное страхование распространяется на самые широкие круги людей, это выражается в закреплении гарантий реализации прав застрахованных, порядка проведения соответствующих выплат и предоставления нужных услуг.

4. Обязанность. Не зависит от воли и желания работодателей и застрахованных лиц, что находит выражение в обязательном характере уплаты страховых взносов работодателями и их работниками, а также в определенных случаях и государством.

5. Государственное регулирование. Это утвержденные законом уровни выплат, условия назначения пособий, контроль за правильностью использования финансовых средств.

К основным видам социального страхования относятся:

1. Страхование по болезни (оплата медицинской помощи и временной нетрудоспособности).

2. Страхование пенсионного обеспечения (по старости, по инвалидности, пенсий иждивенцам погибших).

3.Страхование от несчастных случаев на производстве в связи с профессиональным травматизмом и заболеваемостью.

4. Страхование по безработице.

Функции страхования.

1. Защитная – заключается в поддержке финансового уровня застрахованного, если обычный источник доходов становится для него недоступным.

2. Компенсирующая. Эта функция состоит в возмещении ущерба с помощью материального возмещения заработка, а также оплату услуг на лечение и реабилитацию.

3. Перераспределительная функция выполняется тогда, когда социальные выплаты увеличивают долю вновь созданной стоимости, направляемой на потребление застрахованным.

4. Стабилизирующая функция заключается в согласовании интересов социальных субъектов по вопросам об уровне социальной защиты, распределении финансовой нагрузки между субъектами, участии в управлении социальным страхованием.

Список литературы

Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об Основах обязательного социального страхования»

Экономика труда: (социально-трудовые отношения): Учебник / Под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. – М. Издательство «Экзамен», 2004. – 736 с.

Страхование / Под ред. Доктора экон. наук, профессора Д.А. Фёдоровой – 2-е изд. перераб. и доп. – М. Экономистъ, 2003. – 875 с. – (Homo faber).

Политика доходов и заработной платы: Учебник / А.Н. Ананьев, Л.Н. Лыкова, И.В. Ильин и др. Под ред. П.В. Савченко, Ю.П. Кокина. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. Экономистъ, 2004. – 525 с. – (Homo faber).

Политика доходов и качество жизни населения / Под ред. А.Н. Горелова. – СПб. Питер, 2003. – 653 с. ил. – (Серия «Учебное пособие»).

Бюджетная система Российской Федерации www.budgetrf

Фонд социального страхования www.fss

Пенсионный фонд Москва и Московская область www.pfrmsk

Система социального обеспечения в РФ, льготы, меры социальной поддержки населения

Отрывок из работы:

Право социального обеспечения является самостоятельной отраслью в системе Российского права, которая сформировалась во второй половине XX в. Переход Российской Федерации к рыночной экономике отразился на системе социального обеспечения.

В соответствии с Конституцией РФ каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. При этом медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.

Главная цель социального обеспечения состоит в том, чтобы оказать необходимую помощь конкретному человеку в сложной жизненной ситуации. Важнейшим принципом социальной политики в настоящее время является адресность социальных выплат.

В Российской Федерации осуществляется государственная социальная политика, направленная на преодоление социального неравенства и оказание государственной помощи наиболее незащищённым группам населения, а именно малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.

Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время право социального обеспечения развивается на основе новых принципов и концепций, охватывает новые группы отношений, которые ранее находились за пределами данной отрасли права, формируется новая государственная система социального обеспечения.

Цель работы состоит в рассмотрении системы социального обеспечения в РФ, льгот, мер социальной поддержки населения.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи исследования:

- рассмотреть теоретические основы социального обеспечения населения и его методы

- охарактеризовать законодательство РФ в сфере социального обеспечения населения

- совершенствовать социальную защиту населения.

При написании работы были использованы работы Российских и зарубежных авторов, таких как П. Л. Милгром, М. Х. Мескон, Н.А. Волгин, В. В. Адамчук, А. А. Никифорова, Е. Н. Гарманова, В. М. Сиденко, П. Г. Горлова, Р. П. Колосова и др. а также законодательные и нормативные материалы и документы.

При подготовке работы использовались следующие методы исследования: табличный, графический методы, методы сравнения, сопоставления, логического и системного анализа.

Система социального обеспечения в России на ее современном этапе. Возможности к развитию.

Элементы национальной системы:

1) Пенсионная система

2) Системы иных социальных денежных выплат населению в порядке его социального обеспечения

3) Система социальны услуг, предоставляемая государством определенным категориям граждан.

Источники:

, , , , , ,

Следующие статьи:

Комментариев пока нет!

Льготы жертвам политических репрессий Москве

Льготы жертвам политических репрессий Москве Работающий инвалид 3 группы льготы Москве

Работающий инвалид 3 группы льготы Москве